Synopsis

Munich, années 70. Emmi est veuve. Ses enfants « ont fait leur vie », elle se sent un peu abandonnée. Un soir de pluie et de solitude, elle entre dans un café fréquenté par des travailleurs arabes et y fait la connaissance d’un jeune Marocain, Ali, qui partage un appartement avec cinq autres travailleurs immigrés. Elle l’emmène chez elle, ils tombent immédiatement amoureux ; Ali ne tarde pas à lui proposer le mariage, malgré les obstacles qui les séparent. Leur amour déclenche une haine générale : Emmi est rejetée par son entourage et par les siens, humiliations racistes, ruptures violentes se multiplient et la poussent à bout. Puis racisme et jalousie se dissimulent sous des comportements hypocrites, enfants et voisins ayant des services à demander au couple. Emmi, heureuse de retrouver son entourage, accepte cette hypocrisie. Ali en souffre. Il s’écarte d’elle et retrouve une ancienne maîtresse, Barbara, patronne du café où il a rencontré Emmi – et où il finira par la retrouver. Mais le malheur est plus profond, et alors qu’ils dansent comme au premier jour, Ali s’écroule, terrassé par un ulcère. Le film s’achève à l’hôpital, Emmi pleurant à côté d’Ali inconscient.

Contexte

En 1974, l’écrivain, acteur et metteur en scène de théâtre Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) n’est aussi cinéaste que depuis cinq ans, mais Tous les autres s’appellent Ali est déjà son 19ème long-métrage : il veut aller vite, avoir réalisé 30 films avant ses trente ans, dit-il, et mordre dans le jeune cinéma allemand avec ce qu’il nomme lui-même sa « rage » politique, esthétique, sexuelle. Dans Tous les autres s’appellent Ali, on retrouve le thème et le personnage de l’immigré victime du racisme d’un petit groupe de personnages, déjà présents dans des films antérieurs comme Le Bouc (1969). On y retrouve aussi l’infléchissement de l’œuvre vers une utilisation singulière des procédés du mélodrame, entamée deux années auparavant avec Le Marchand des quatre saisons, et qui marque l’intérêt toujours plus grand de Fassbinder pour des intrigues sociales mettant en scène la petite bourgeoisie ordinaire de l’Allemagne d’après-guerre. Après être passé par le polar, le western, la fable politique, la chronique urbaine, après s’être essayé, au théâtre, aussi bien à des pièces radicalement brechtiennes qu’à des adaptations de Goldoni, Fassbinder découvre les décors et les personnages qui vont marquer sa filmographie jusqu’en 1978. Tout un « chronotope » qui va lui permettre de déployer à travers la description de sadismes conjugaux, de conformismes sociaux et de violences morales diverses, son portrait d’une Allemagne fédérale hantée par le refoulé du nazisme et « dévorée par la peur », pour reprendre le titre originale de Tous les autres s’appellent Ali.

Le sujet de Tous les autres s’appellent Ali était annoncé dans un film précédent, Le soldat américain (1969), où un personnage en racontait les grandes lignes à la manière d’un fait divers. La fin de ce premier projet était différente : Ali, qui ne venait pas du Maroc mais faisait partie de la vague d’immigration turque (les Gastarbeiter, « travailleurs invités ») était accusé de l’assassinat d’Emmi, retrouvée étranglée avec, sur son cou, la marque d’une chevalière portant la lettre A. Un premier titre de travail du film fut Tous les Turcs s’appellent Ali.

C’est la première d’une longue série de collaborations entre Fassbinder et l’actrice Brigitte Mira, ex-chanteuse d’opérette, populaire avant-guerre, et qui tournait essentiellement dans des comédies musicales. Son interprétation d’Emmi lui vaut, comme au film, un large succès public et une reconnaissance internationale, Tous les autres s’appellent Ali étant le premier film de Fassbinder à obtenir une récompense dans un festival hors d’Allemagne (Prix du Jury œcuménique à Cannes 1974).

Générique

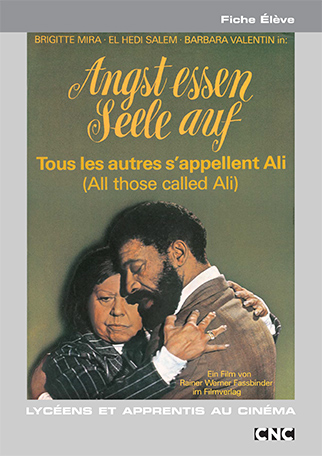

Titre original : Angst essen Seele auf

Réalisation : Rainer Werner Fassbinder

Scénario : Rainer Werner Fassbinder

Image : Jürgen Jürges

Son : Fritz Müller-Scherz

Musique : Rainer Werner Fassbinder (non crédité)

Montage : Thea Eymèsz

Production : Tango Film (München)

Distribution : Carlotta films

Sortie du film : 5 juin 1974

Durée : 1h33

Format : 35 mm, couleur

Interprétation

Brigitte Mira / Emmi

El Hedi Ben Salem / Ali

Barbara Valentin / Barbara

Irm Hermann / Krista

Rainer Werner Fassbinder / Eugène

Karl Scheydt / Albert

Elma Karlowa / Madame Kargus

Anita Bucher / Madame Ellis

Gusti Kreissl / Paula

Walter Sedlmayr / l’épicier

Doris Mattes / la femme de l’épicier

Liselotte Eder / Madame Münchmeyer

Marquard Bohm / Gruber

Autour du film

Les indications de chapitrage (« chap. ») renvoient au DVD de Tous les autres s’appellent Ali édité par Carlotta (2005)

1. Le mélodrame distancié

Comme le dit dans une courte scène Barbara, la patronne du bar pour immigrés où la vieille Allemande Emmi et le jeune Marocain Ali se sont rencontrés, cette histoire d’amour, « évidemment, ne peut pas marcher » (chap. 5). La voilà pourtant qui continue, simple et limpide, contre toutes les contradictions de l’intérieur et de l’extérieur. De l’intérieur du couple, il y a non seulement les différences d’âges et de culture, mais plus encore le mutisme d’Ali, l’inconscience d’Emmi, qui les rendent parfois complices des signes les plus violents du racisme qui les entoure : comment peuvent-ils prendre leur repas de noce dans le restaurant favori d’Hitler avant son accession au pouvoir ? Comment Emmi peut-elle demander à entendre la chanson Toi, noir bohémien lorsqu’elle retrouve Ali dans le bar ? De l’extérieur, le déchaînement de haine est total, voisins, collègues, clients du bar, enfants d’Emmi sont tous ulcérés par cette union qu’ils pensent « contre nature » – jusqu’à l’effondrement d’Ali dans l’avant-dernière scène, terrassé par la violence morale des autres passée au plus intérieur de lui-même. Là encore, Emmi reste à ses côtés, et leur histoire va continuer. La résistance émouvante de l’amour contre l’hostilité sociale définit un type particulier de mélodrame, tandis que le scandale ininterrompu et souligné de la bêtise des autres comme du couple lui-même, greffe cette hostilité sur l’histoire sentimentale, sans échappatoire, douloureusement. L’amour devient ainsi « le plus insidieux et le plus efficace instrument de l’oppression sociale » (Fassbinder, Les films libèrent la tête, L’Arche, 1989, p.22)- c’est ce que de nombreux commentateurs de Fassbinder ont appelé « le mélodrame distancié ».

2. La clarté narrative

Si l’amour est « instrument de l’oppression sociale », ça n’est pas par confusion ou identification (l’amour n’est pas, en lui-même, l’oppression sociale), mais par une sorte de dialectique. L’amour incongru génère des réactions de rejet raciste ou jaloux ; si le couple veut que ces réactions disparaissent, il doit en accepter et épouser les manifestations, alimenter ce qui le détruit. C’est ce que fait Emmi lorsqu’elle montre complaisamment Ali à ses amies racistes (chap. 8), ou lorsqu’Ali sourit à la mauvaise blague faite par l’un de ses collègues de travail, lui demandant si Emmi est sa « grand-mère du Maroc » (chap. 13). Produire cette dialectique exige d’abord une forme de schématisation du récit et des personnages. Tous les autres s’appellent Ali frappe par l’extrême concision de ses scènes, la rapidité de mise en place des situations, la simplicité des dialogues – dont le mauvais allemand d’Ali, qui sert au titre original du film (Angst essen seele Auf, « Peur dévorer l’âme »), n’est qu’une expression exacerbée. Fassbinder insistait sur cette simplicité : « L’histoire est aussi naïve que les deux êtres dont il est question. » (L’Anarchie de l’imagination, L’Arche, 1992, p.25). Dans Tous les autres s’appellent Ali, la caricature satirique des personnages secondaires comme les forts effets de condensations, de symétries et de ponctuations narratives participent d’une même volonté : la clarté du récit rend plus évidente l’alternance indémêlable du social et du sentimental.

3. Des moments suspendus

Des critiques évoquèrent à propos de Tous les autres s’appellent Ali une volonté de simplification à la fois « provocatrice » et aux vertus « didactiques ». Mais on comprend vite que la clarté narrative du film n’est pas uniquement destinée à sa démonstration morale, les excès de cette clarté engendrent aussi des accélérations, des raccourcis troublants. Tout va trop vite, comme dans un « conte de fée sardonique » (selon le mot du critique américain Manny Farber) ou une pièce de boulevard maquillée en théâtre social brechtien : il semble ne se passer que quelques jours entre la première rencontre et la crise d’Ali, le mariage est décidé sur un coup de tête, l’ellipse sur les vacances du couple raccorde avec un changement de situation général invraisemblable (chap.10). Le plus troublant est qu’à cette rapidité du récit, le film ne cesse d’opposer des moments de ralentissement ou de suspension. Dès la première scène du bar, à l’entrée d’Emmi, les clients s’immobilisent en silence, longuement. Haine, tristesse, amour, les sentiments ne se saisissent pas des personnages sans les tétaniser. Ce sont autant de durées d’absorption, de rumination, de plongée intérieure mélancolique ou de rage contenue, qui opposent à la cavalcade narrative la lente et pesante manifestation de temps d’emprise psychologique, pendant lesquels le récit s’abîme au plus profond des corps.

4. Divisions, surcadrages

Ces moments de suspension sont souvent l’occasion de divisions d’espace. Les personnages se figent pour, très littéralement, « camper sur leurs positions », le conformisme social se traduit en rigidité corporelle, l’immobilisme psychologique se cristallise en répartitions de zones spatiales hermétiquement séparées, suivant un système qui trouve sa plus forte et effrayante expression dans la scène du parc où Emmi et Ali, seuls à la terrasse d’un café, sont observés de loin par un groupe statufié de clients et de serveurs, comme dans un tribunal absurde (fin du chap. 9). Diviser et surdiviser les espaces déjà étroits où vivent les personnages est l’une marques constantes de la mise en scène de Tous les autres s’appellent Ali. D’abord par les jeux des regards, soutenu par les champ-contrechamp, qui répartissent les zones depuis lesquelles on s’entre-épie, on s’entre-juge, on s’entre-attend sans oser avancer. Il appartient à Ali, dans la première partie du film, d’être le personnage qui traverse les zones : il va chercher Emmi pour danser avec elle, vient dans sa chambre (chap. 2), s’approche pour la consoler (chap. 5, 7). Mais il est bientôt rattrapé par les mises à distance et la tyrannie des surcadrages en tout genre qui enferment dans des séries de portes, fenêtres, miroirs, engoncent derrière la multiplication des tables et des chaises.

5. Corps et couleurs

L’apparente sécheresse de ce double système – immobilisation des personnages et division des espaces – est le support d’effets de présences physiques passant par les allures et les postures des acteurs, les motifs et les couleurs des vêtements et des décors. Chaque suspension laisse le temps à des portraits individuel ou de groupe, où la tension d’une situation se condense et s’arrête dans la contemplation de visages ingrats, parfois barrés par des maquillages trop lourds, et de corps enlaidis par le kitsch d’un corsage bariolé ou le maintien d’une pose disgracieuse. On voit trop bien le détail des peaux mouillées ou fardées, les paillettes d’un corsage fantaisie, les déformations de l’âge sous le boudinement d’une robe, toute une esthétique de la laideur maintenue à la double limite du tendre et de l’inquiétant. Les lumières uniformes éclairent de face, les ombres sont claires, les couleurs se disposent en aplats vifs qui viennent souvent confondre certaines parties des figures avec les fonds. Le spectaculaire transfert de la couleur jaune des tables (fin chap. 9) sur le corsage d’Emmi (chap. 10) ou les différentes manifestations du rouge, depuis le bar jusqu’au maillot d’Ali, sont des équivalents chromatiques du blocage des corps : ce sont d’autres condensations violentes et sourdes de ce qui ne se dit pas, les manifestations à la fois les plus abstraites et les plus sensibles du mal qui ronge l’amour d’Emmi et Ali et dont ils ne peuvent se défaire.

Vidéos

Tous les autres s’appellent Ali

Catégorie : Extraits

Les indications de chapitrage (« chap. ») renvoient au DVD de Tous les autres s’appellent Ali édité par Carlotta (2005)

Chapitre 5, 40’50 – 43’30

1. Le mélodrame distancié

Emmi et Ali viennent de se marier. Dès la sortie de la mairie, elle a téléphoné depuis une cabine à l’un de ses enfants pour tous les inviter. Elle ne leur a encore rien dit, et semble se réjouir de la surprise ; il est pourtant évident, pour le spectateur, que la nouvelle de l’entrée d’un Marocain dans la famille va provoquer un scandale. Juste après sa rencontre avec Ali, Emmi était allée se confier à sa fille, Krista, et à son beau-fils, Eugen (joué par Fassbinder lui-même, chap. 4). Le racisme mauvais de ce dernier était alors clairement exposé par une rapide histoire d’antipathie, à son travail, avec un contremaître turc : « Ce sont tous des porcs ! », lançait-il, grossièreté contre laquelle ni Krista, ni Emmi, ne protestaient. Après le malaise du repas de noce dans l’ancien restaurant favori d’Hitler, où l’on quitte Emmi et Ali souriant et muet comme deux pantins hébétés, le film enchaîne donc avec la catastrophe annoncée du rendez-vous avec les enfants comme s’il n’y avait pas d’autre possibilité, pour cet amour, qu’une confrontation systématique avec ce qui le nie.

2. La clarté narrative

Combien de temps s’est-il passé depuis le début du récit ? Il semble que tout s’est enchaîné en deux ou trois jours et là encore, le passage entre la scène du restaurant et celle de la présentation aux enfants engendre un flou chronologique volontaire. Ali porte toujours son costume de marié, mais il l’aura aussi dans une scène ultérieure (chap. 9), tandis qu’Emmi n’a pas les mêmes vêtements ; et le raccord sec entre les deux scènes met en continuité l’immobilité à la fois comique et inquiétante du couple, derrière une table du restaurant, avec celle des enfants, en attente devant Emmi. On pourrait donc être le même jour, ou aussi le lendemain. Cette incertitude flottante contraste avec la rapidité et la franchise des réactions des enfants. Aucune ambiguïté : l’entrée d’Ali et l’annonce du mariage déclenchent, après un moment suspendu, des énoncés humiliants et définitifs (« Maintenant tu dois oublier que tu as des enfants. Je ne veux plus rien avoir à faire avec une putain »), le départ des enfants les uns derrière les autres, et l’effondrement d’Emmi. Aucun cas de conscience : le déroulement mécanique et schématique de la scène fait des personnages les jouets transparents de leur haine, les victimes sans résistance de leur désespoir. Seul Ali semble tenir bon, gardant pour lui ses réactions et essayant de consoler Emmi.

3. Des moments suspendus

Le raccord entre le couple figé au restaurant et les enfants en attente maintient une tension, un malaise. Qu’est-ce qui passe ainsi, dans le même mutisme, entre Emmi et Ali perdus au fond d’un lieu où il ne devraient pas être et les quatre personnages resserrés dans le cadre ? N’est-ce pas plutôt comme un premier champ-contrechamp à distance, le couple regardant droit devant lui, avec une sorte d’inconscience scandaleuse, tous les groupes haineux à venir ? Si bien que l’on peut dès le premier plan de la scène avoir cette étrange amorce, à la gauche du cadre, du bras d’Emmi, comme si les enfants venaient bien en contrechamp du plan précédent. Lorsqu’Ali entre et que les deux groupes se font face, ce sont les valeurs de leurs regards qui s’affrontent. Difficile d’attribuer une signification à l’expression d’Ali, muet comme d’habitude, un peu ridicule, de guingois dans son unique costume gris. Le lent travelling latéral qui détaille les visages des enfants offre par contre, à la faveur de leur immobilité stupéfaite, une galerie de portraits acerbes où les bileux et les sanguins dévisagent suivant leurs humeurs, mais avec un même jugement. Puis chacun expulse sa colère, en une phrase ou un acte rapide et absurde (briser la télévision à coups de pieds) avant de s’en aller. Emmi, elle, n’a presque pas bougé durant la scène et c’est au même endroit qu’elle s’affaisse en pleurant, clouée sur place par la violence compacte des autres.

4. Divisions, surcadrages

Le petit salon d’Emmi semble encombré de meubles trop larges : la grande table basse vide, qui repousse trois des enfants contre le mur du fond lui-même chargé de diverses superpositions géométriques (fenêtres, voilage, rideaux), ou le gros fauteuil rouge pivotant dans lequel se tient le quatrième enfant, à l’avant-champ. Comme si cela ne suffisait pas, l’amorce du bras d’Emmi dans le premier plan, bientôt remplacé par la main d’Ali dans deux autres, vient un peu plus étouffer le cadre. Mais dans cette compression, une ligne de fracture passe. La disproportion entre les silhouettes assises et la main immobile d’Ali, légèrement éclairée de côté par une lumière colorée, comme si elle avait son propre espace, manifeste la différence des tensions qui habitent les corps et leur irrémédiable séparation. Lorsque l’un des enfants commence à fracasser le téléviseur, Ali veut intervenir, mais Emmi le retient immédiatement : la structure du face-à-face, qui décide du montage en champ-contrechamp de toute la scène, ne sera transgressée par personne. Les enfants partis, c’est encore depuis le point de vue qu’ils occupaient qu’est pris le dernier plan sur le couple.

5. Corps et couleurs

La mécanisation et la surcharge des réactions des personnages est un premier facteur de distanciation du drame. C’est moins la tragédie familiale qui doit faire réagir le spectateur (refus de reconnaître le mariage, répudiation de la mère par ses enfants) que le décalage presque comique entre la naïveté enfantine du couple et le racisme sans fard des enfants. Ça n’est pas le malheur qui fait peur, mais la stupidité de ses causes et l’incompréhension obtuse de ceux qu’il touche : des monstres d’ineptie se font face. Emmi dans sa blouse noire à motifs bleu et beige, Ali dans son costume gris, se tiennent côte à côte comme deux adolescents endimanchés ; les enfants d’Emmi, visages lisses tendus à la caméra, dans la netteté de l’image uniformément éclairée, laissent voir leur moindre tic. Tout est mis à plat : des médailles accrochées sur le mur derrière Emmi entrent en continuité avec les dessins de sa blouse et ridiculisent son annonce du mariage ; à la faveur du pivotement du fauteuil, les motifs de grosses fleurs blanches sur fond rouge prennent autant de place dans le cadre que l’acte de destruction du téléviseur et en ridiculisent la violence. Second facteur de distanciation, les décors, vêtements et couleurs complotent contre les personnages, révélant la bêtise des êtres par équivalences et confusions discrètes avec la laideur ou le mauvais goût des choses.

Pistes de travail

Les indications de chapitrage (« chap. ») renvoient au DVD de Tous les autres s’appellent Ali édité par Carlotta (2005)

1. Le mélodrame distancié

Pour comprendre la manière dont Fassbinder s’empare des structures du mélodrame, en défait certains traits et en accentue d’autres, il est utile de comparer Tous les autres s’appellent Ali avec un mélodrame hollywoodien dont il s’est en partie inspiré et auquel il rend hommage : Tout ce que le ciel permet (All That Heaven Allows, Douglas Sirk, 1955). Le film de Sirk se déroule dans une petite ville de province, aux Etats-Unis. Une veuve, Cary, et un jeune célibataire qu’elle emploie comme jardinier, Ron, tombent amoureux et doivent affronter la médisance et le refus des enfants, des amis et des voisins de Cary. Ron est un solitaire, il vit à l’écart, près d’un bois, dans une grande maison qu’il a restaurée. Ils finiront par s’y retrouver, après quelques temps de séparation et un accident de Ron. Le thème de la différence d’âge, de la pression sociale, la grande structure qui fait succéder à un premier temps d’idylle un moment où la femme se plie à la tyrannie conformiste avant de revenir vers celui qu’elle aime, et la fin même, où la femme est au chevet de l’homme malade, se retrouvent dans Tous les autres s’appellent Ali. La grande distinction, qui fonde le « mélodrame distancié » fassbindérien, est qu’il reste chez Sirk un espace isolé du social, un espoir d’utopie qui est à la base du couple. Chez Fassbinder, aucune manière d’en sortir.

2. La clarté narrative

La volonté de clarté narrative est mise en œuvre, dans Tous les autres s’appellent Ali, par des procédés très simples, et c’est sans doute à cause de la netteté de son récit que le scénario du film a été publié, en France, dans une collection généralement destinée au théâtre (R. W. Fassbinder, La peur dévore l’âme, trad. Michel Deutsch, L’Arche, 1992). Le film est entièrement resserré sur les deux protagonistes, les personnages secondaires sont, à l’exception de la patronne du bar, caricaturés dans des psychologie sans nuances, fonctionnelles. Les scènes ne s’encombrent pas de mise en place, on entre immédiatement dans l’enjeu principal des situations, que les dialogues et les postures présentent sans détour. Un autre procédé ordinaire, qu’il sera intéressant de détailler, est le système des leitmotiv musicaux et celui des retours dans les mêmes lieux ou des répétitions de situations, créant des effets particulièrement évidents de symétrie narrative. On pourra ainsi relever avec précision les variantes des quatre scènes se déroulant dans le bar pour immigrés, des trois scènes qui ont lieu dans l’escalier où Emmi discute avec ses collègues, ou des deux scènes chez Barbara.

3. Des moments suspendus

Un autre facteur de clarté narrative est constitué par les multiples ponctuations, soulignant les moments importants et les articulant à la poursuite du récit. L’effet de ponctuation le plus manifeste et récurrent du film est le fondu au noir, qui conclue un grand nombre de scènes pour à la fois signifier, classiquement, des ellipses temporelles, mais surtout pour scander les étapes essentielles du drame sentimental et social. Relever ces fondus permettra par exemple de réaliser que, tout en ayant la même durée, ils suggérent des ellipses temporelles variables, de quelques heures (la première nuit entre Emmi et Ali, chap. 2) à plusieurs jours (le départ en vacances, chap. 9). Leur démultiplication perturbe donc plus la perception chronologique de l’histoire qu’il ne l’éclaire, et c’est alors leur effet de scansion logique qui l’emporte, faisant avancer le récit comme une sorte de démonstration. S’interroger sur les procédés de ponctuations permettra aussi d’approfondir l’effet des « moments suspendus » où les personnages se figent. Ces immobilisations ne signalent généralement pas, dans le film, une fin de scène ; plusieurs moments jouent néanmoins de la superposition entre la tétanisation des personnages et le saut narratif, comme lors de la transition entre le repas de noce et la présentation aux enfants, ou à la fin de la première rencontre chez Barbara.

4. Divisions, surcadrages

Dans un texte à propos d’écrit sur du vent (Written on the Wind, 1957), Fassbinder expliquait que pour lui, le style très élaboré des films de Douglas Sirk, le caractère antinaturaliste de leurs cadrages ou de leurs couleurs est à la fois la plus belle expression des sentiments qu’ils évoquent et la manière la plus sure de laisser au spectateur une sorte de liberté de jugement face au récit. Non seulement « il faut que les sentiments donnent les fleurs les plus rares », mais aussi que « l’étrange histoire ne se passe pas dans la tête du spectateur mais sur l’écran. Les films de Douglas Sirk libèrent la tête » (Les films libèrent la tête, p.21). Comme tout ce que Fassbinder a réalisé dans cette seconde période de son œuvre, Tous les autres s’appellent Ali conjugue de manière unique une forte élaboration plastique et l’impression de présence brute des êtres et des choses. Corps et objets ordinaires, physiques ingrats, décors de mauvais goût fournissent la matière aux compositions savantes des cadres. On pourra analyser les deux scènes chez Barbara comme les moments les plus manifestes et émouvants de ce dialogue entre le géométrisme des cadrages, la composition des couleurs, avec la massivité muette et mélancolique des corps.

5. Corps et couleurs

Un moyen simple de prendre la mesure du travail opéré par Fassbinder et son chef-opérateur, Jürgen Jurges, sur la couleur, peut consister à suivre dans l’ensemble du film les multiples destins du rouge et du jaune. Les couleurs circulent : non seulement elles passent entre les scènes, s’épaississant au fil des situations de significations plus ou moins claires ou s’attachant à tel ou tel personnage, mais elles sautent entre les objets et les corps, se transfèrent des fonds aux figures ou des figures aux fonds, se présentent en aplats nets ou en taches floues, dans un jeu virtuose de rappels, détails, compressions, dilatations. Le rouge est étal dans la lumière au fond du bar (chap. 1), mais il est une pointe vive dans les roses qu’Emmi sert contre elle à la sortie de la mairie (chap. 6), un large aplat surprenant dans le maillot que porte Ali après leur retour de vacances, ou de vagues taches qui flottent devant Emmi lorsque quelques boites de conserve sont laissées floues, en premier plan (chap. 10). Le jaune d’abord largement réparti dans le cadre (chap. 9) se rétracte sur le chemisier d’Emmi (chap. 10) puis sur ses chaussures (chap. 12) avant de revenir s’insérer dans le rouge de la dernière scène du bar : ce rythme de localisation et d’étalement épouse le rythme affectif du film.

Fiche réalisée par Cyril Beghin, mise à jour le 26 mai 2009

Expériences

Les indications de chapitrage (« chap. ») renvoient au DVD de Tous les autres s’appellent Ali édité par Carlotta (2005)

1. Le mélodrame distancié

Pour comprendre la manière dont Fassbinder s’empare des structures du mélodrame, en défait certains traits et en accentue d’autres, il est utile de comparer Tous les autres s’appellent Ali avec un mélodrame hollywoodien dont il s’est en partie inspiré et auquel il rend hommage : Tout ce que le ciel permet (All That Heaven Allows, Douglas Sirk, 1955). Le film de Sirk se déroule dans une petite ville de province, aux Etats-Unis. Une veuve, Cary, et un jeune célibataire qu’elle emploie comme jardinier, Ron, tombent amoureux et doivent affronter la médisance et le refus des enfants, des amis et des voisins de Cary. Ron est un solitaire, il vit à l’écart, près d’un bois, dans une grande maison qu’il a restaurée. Ils finiront par s’y retrouver, après quelques temps de séparation et un accident de Ron. Le thème de la différence d’âge, de la pression sociale, la grande structure qui fait succéder à un premier temps d’idylle un moment où la femme se plie à la tyrannie conformiste avant de revenir vers celui qu’elle aime, et la fin même, où la femme est au chevet de l’homme malade, se retrouvent dans Tous les autres s’appellent Ali. La grande distinction, qui fonde le « mélodrame distancié » fassbindérien, est qu’il reste chez Sirk un espace isolé du social, un espoir d’utopie qui est à la base du couple. Chez Fassbinder, aucune manière d’en sortir.

2. La clarté narrative

La volonté de clarté narrative est mise en œuvre, dans Tous les autres s’appellent Ali, par des procédés très simples, et c’est sans doute à cause de la netteté de son récit que le scénario du film a été publié, en France, dans une collection généralement destinée au théâtre (R. W. Fassbinder, La peur dévore l’âme, trad. Michel Deutsch, L’Arche, 1992). Le film est entièrement resserré sur les deux protagonistes, les personnages secondaires sont, à l’exception de la patronne du bar, caricaturés dans des psychologie sans nuances, fonctionnelles. Les scènes ne s’encombrent pas de mise en place, on entre immédiatement dans l’enjeu principal des situations, que les dialogues et les postures présentent sans détour. Un autre procédé ordinaire, qu’il sera intéressant de détailler, est le système des leitmotiv musicaux et celui des retours dans les mêmes lieux ou des répétitions de situations, créant des effets particulièrement évidents de symétrie narrative. On pourra ainsi relever avec précision les variantes des quatre scènes se déroulant dans le bar pour immigrés, des trois scènes qui ont lieu dans l’escalier où Emmi discute avec ses collègues, ou des deux scènes chez Barbara.

3. Des moments suspendus

Un autre facteur de clarté narrative est constitué par les multiples ponctuations, soulignant les moments importants et les articulant à la poursuite du récit. L’effet de ponctuation le plus manifeste et récurrent du film est le fondu au noir, qui conclue un grand nombre de scènes pour à la fois signifier, classiquement, des ellipses temporelles, mais surtout pour scander les étapes essentielles du drame sentimental et social. Relever ces fondus permettra par exemple de réaliser que, tout en ayant la même durée, ils suggérent des ellipses temporelles variables, de quelques heures (la première nuit entre Emmi et Ali, chap. 2) à plusieurs jours (le départ en vacances, chap. 9). Leur démultiplication perturbe donc plus la perception chronologique de l’histoire qu’il ne l’éclaire, et c’est alors leur effet de scansion logique qui l’emporte, faisant avancer le récit comme une sorte de démonstration. S’interroger sur les procédés de ponctuations permettra aussi d’approfondir l’effet des « moments suspendus » où les personnages se figent. Ces immobilisations ne signalent généralement pas, dans le film, une fin de scène ; plusieurs moments jouent néanmoins de la superposition entre la tétanisation des personnages et le saut narratif, comme lors de la transition entre le repas de noce et la présentation aux enfants, ou à la fin de la première rencontre chez Barbara.

4. Divisions, surcadrages

Dans un texte à propos d’écrit sur du vent (Written on the Wind, 1957), Fassbinder expliquait que pour lui, le style très élaboré des films de Douglas Sirk, le caractère antinaturaliste de leurs cadrages ou de leurs couleurs est à la fois la plus belle expression des sentiments qu’ils évoquent et la manière la plus sure de laisser au spectateur une sorte de liberté de jugement face au récit. Non seulement « il faut que les sentiments donnent les fleurs les plus rares », mais aussi que « l’étrange histoire ne se passe pas dans la tête du spectateur mais sur l’écran. Les films de Douglas Sirk libèrent la tête » (Les films libèrent la tête, p.21). Comme tout ce que Fassbinder a réalisé dans cette seconde période de son œuvre, Tous les autres s’appellent Ali conjugue de manière unique une forte élaboration plastique et l’impression de présence brute des êtres et des choses. Corps et objets ordinaires, physiques ingrats, décors de mauvais goût fournissent la matière aux compositions savantes des cadres. On pourra analyser les deux scènes chez Barbara comme les moments les plus manifestes et émouvants de ce dialogue entre le géométrisme des cadrages, la composition des couleurs, avec la massivité muette et mélancolique des corps.

5. Corps et couleurs

Un moyen simple de prendre la mesure du travail opéré par Fassbinder et son chef-opérateur, Jürgen Jurges, sur la couleur, peut consister à suivre dans l’ensemble du film les multiples destins du rouge et du jaune. Les couleurs circulent : non seulement elles passent entre les scènes, s’épaississant au fil des situations de significations plus ou moins claires ou s’attachant à tel ou tel personnage, mais elles sautent entre les objets et les corps, se transfèrent des fonds aux figures ou des figures aux fonds, se présentent en aplats nets ou en taches floues, dans un jeu virtuose de rappels, détails, compressions, dilatations. Le rouge est étal dans la lumière au fond du bar (chap. 1), mais il est une pointe vive dans les roses qu’Emmi sert contre elle à la sortie de la mairie (chap. 6), un large aplat surprenant dans le maillot que porte Ali après leur retour de vacances, ou de vagues taches qui flottent devant Emmi lorsque quelques boites de conserve sont laissées floues, en premier plan (chap. 10). Le jaune d’abord largement réparti dans le cadre (chap. 9) se rétracte sur le chemisier d’Emmi (chap. 10) puis sur ses chaussures (chap. 12) avant de revenir s’insérer dans le rouge de la dernière scène du bar : ce rythme de localisation et d’étalement épouse le rythme affectif du film.

Fiche réalisée par Cyril Beghin, mise à jour le 26 mai 2009

Outils

Bibliographie

La peur dévore l’âme, R. W. Fassbinder, [Angst essen Seele auf, 1990], trad. Michel Deutsch, L’Arche, 1992.

Les films libèrent la tête, R. W. Fassbinder, [Film befreien den Kopf, 1984], Essais et notes de travail choisis et présentés par Michael Töteberg, L’Arche, 1989.

L’Anarchie de l’imagination, R. W. Fassbinder, [Die Anarchie der Phantasie, 1986], Entretiens et interviews choisis et présentés par Michael Töteberg, L’Arche, 1987

Fassbinder, Collectif, Rivages/Cinéma, 1986.

Rainer Werner Fassbinder, un cinéaste d’Allemagne Thomas Elsaesser, [1996], éditions du Centre Pompidou, 2005.

Rainer Werner Fassbinder, Yann Lardeau, Cahiers du cinéma, coll. « Auteurs », 1990.

Rainer Werner Fassbinder / Heinrich Von Kleist, Dominique Bax [dir.], coll. « Théâtres au cinéma », vol. 12, éd. Magic Cinéma, 2001.

Cinéma n° 189, p. 130 (critique)

Cinéma n° 193, p. 49

Image et son n°285, 286

Positif n°161, 183/184, 524

Web

Analyse du film - sur le premier site pédagogique dédié à Fassbinder

Fiche ABC Le France - Extraits de critiques et filmographie (Document PDF à télécharger)

Aspects mélodramatiques du film - Définition du mélodrame cinématographique et analyse d'une séquence du film sur teledoc