Synopsis

Olzhas, 12 ans, est le fils aîné d’une famille qui vit dans les contreforts du Tian Shan, la grande chaîne de montagnes qui traverse l’Asie centrale. La vie unie de la famille est interrompue lorsqu’un gang de voleurs de chevaux vole le troupeau qui appartenait au village. Pour éponger ses dettes, la famille est obligée de vendre la maison. Un jour, un étranger se présente à eux. Il demande à rencontrer Olzhas et offre son aide pour les aider à déménager… Dans des paysages fabuleux, le film dépeint le passage de Olzhas de l’enfance à l’adolescence au contact de cet homme mystérieux qui l’accompagne sur la route.

Distribution

Mirai Moriyama : l’homme mystérieux

Samal Yeslyamova : Aigul

Madi Minaidarov : Olzhas

Dulyga Akmolda : le père

Adiya Mussina : Aizhan

Générique

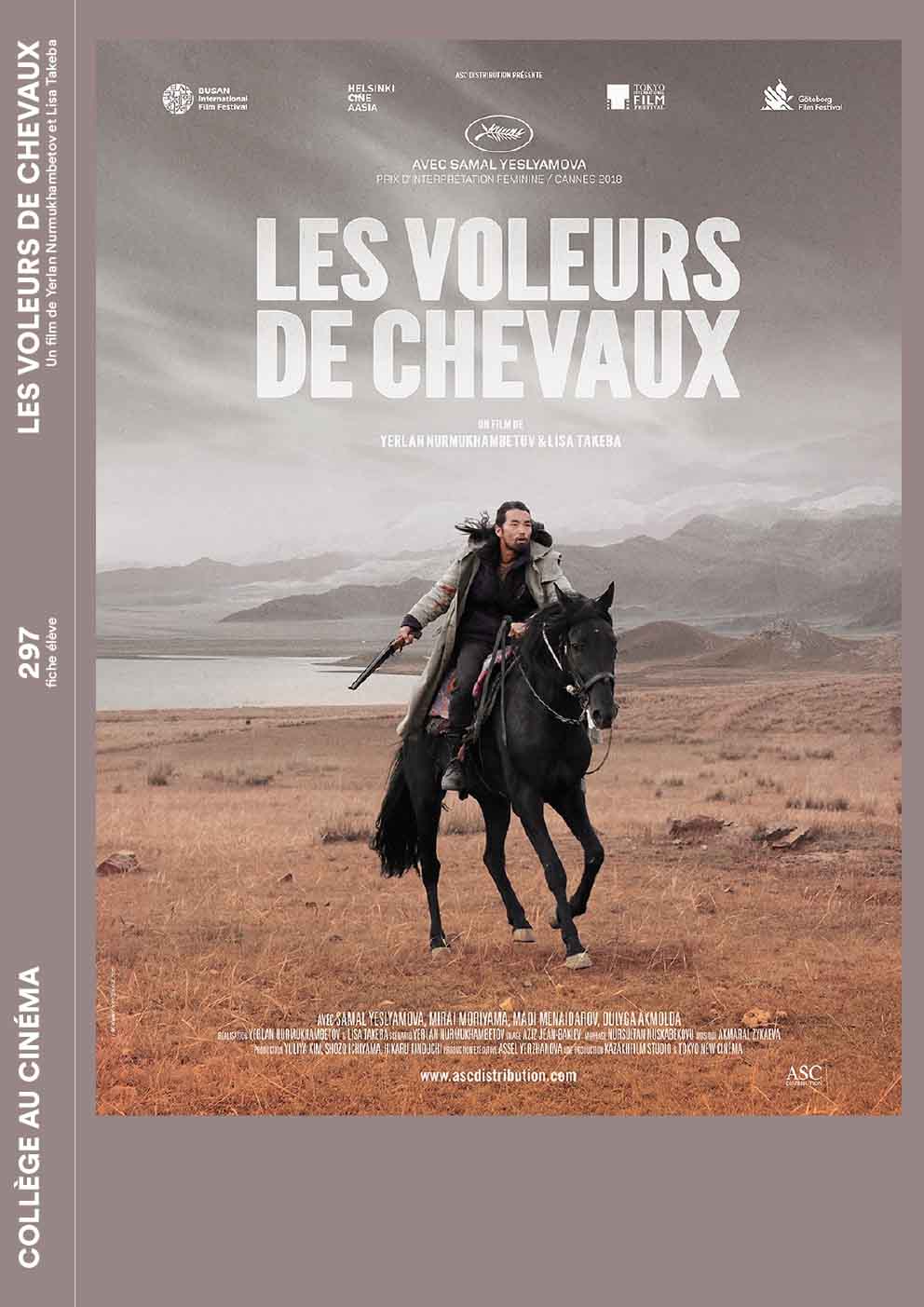

Titre original : The Horse Thieves. Road of Time

Réalisation : Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba

Scénario : Yerlan Nurmukhambetov

Photographie : Aziz Zhambakiev

Montage : Nursultan Nuskabekov

Musique : Akmaral Zykaeva

Autour du film

Le western classique partage avec la tragédie antique l’expression de thèmes universels (le mal, le chaos, la loi, la réparation, le sacrifice) stylisés, sur fond de justice immanente, de relation ambiguë à l’héroïsme et d’accès au vrai. Les deux genres condensent en une galerie de personnages des plus réduites ces grandes interrogations sur la place et la destinée de l’homme, que viennent travailler des pulsions destructrices ou sublimes. S’il existe un apaisement, il est souvent précaire et lourd de conflits potentiels, prélude à un cycle nouveau de sang et de représailles. Les Voleurs de chevaux, qui déporte la geste des westerns hollywoodiens dans les contreforts du Tian Shan, chaîne de montagnes du Kazakhstan, où l’éleveur implanté dans ces paysages à l’horizon infini succède au rancher du Missouri ou du Colorado, est une épure dont la durée minimale cristallise les enjeux de la filiation, de la collectivité et du retour providentiel, avec une mémorable intensité.

Perçue dans sa majeure partie par le regard d’un enfant – Olzhas, un garçon d’une douzaine d’années –, l’action du film a pour point de départ une vente de chevaux censée, une fois les dettes honorées, favoriser l’essor économique d’une famille. Quelques instants avant son départ matinal, le père refuse derechef à son fils l’autorisation de l’accompagner à la ville lointaine. L’ultime échange entre les deux êtres est la remise presque solennelle de la montre paternelle, oubliée sur un meuble du salon, qu’Olzhas apporte à celui qui s’absente. Le convoi peut alors partir, une bétaillère cahotée sur la piste poudreuse, pleine de l’attente de jours meilleurs, de confiance et d’espoirs. Encore trop éloigné de l’âge d’homme, Olzhas n’est pas prêt à affronter la ville. Son immaturité le range encore du côté des femmes et des vieillards, en compagnie desquels il doit récolter les tomates – avant de se sauver prestement pour batifoler avec ses copains sur les rives du lac Tuzkol, jusqu’au coucher du soleil.

Comme dans toute tragédie, le cours des choses déjoue les attentes des opérateurs, occasionnant leur ruine. Surviennent alors les épreuves obligées de l’adversité matérielle et humaine – les femmes acrimonieuses reprochent à la mère, sitôt la cérémonie funéraire achevée, ses ruineuses ambitions. À partir de cet instant, le point de vue narratif ne s’éloignera pratiquement jamais plus de celui d’Olzhas, petit être découvert dans l’embrasure des portes captant, incidemment, des bribes de conversations furtives, campé à l’entrée d’une tente, observant les adultes autour d’un feu vespéral ou posté devant l’entrée des maisons pour regarder partir camions et cars. Une seule exception cependant : le bref échange entre la mère et le mystérieux visiteur d’un soir, présenté comme un « fermier venant aider pour le déménagement ». À partir de cet instant, Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba jouent avec virtuosité de la combinaison du champ de perception de l’enfant – avec lequel se confond celui du spectateur – et de son hors-champ sémantique, de ses intuitions comme de ses ignorances, permettant, sans pathos, de doter des répliques comme : « Si je sais monter à cheval, c’est que mon père m’a appris », d’une rare puissance dramatique, fondé sur le non-dit décodé par le spectateur.

Cette seconde section fait intervenir les objets et les signes, que l’économie narrative dote d’une force singulière. D’abord, c’est la montre de la première séquence qui enclenche la crise résolutive, puis une carabine découverte sous les toits d’un appentis. Assurément, les auteurs se sont souvenus du « fusil de Tchekhov », axiome selon lequel, dans une pièce de théâtre, si l’on voit un fusil au premier acte, il doit servir à l’acte trois… L’arme, en l’occurrence, servira plus d’une fois. D’autre part, la communication entre ces êtres rustres et taiseux se limitant à quelques phrases minimales, c’est à l’objet que revient de transcrire les fonds souterrains de la pensée, pour signaler le franchissement des seuils et signifier la fin du parcours initiatique. Le motif du cheval, omniprésent de la vente jusqu’à la cavalcade finale, en passant par les dessins d’Olzhas sur la tôle de l’arrêt de bus et la petite sculpture de bois, acquiert une valeur quasi talismanique, renvoyant au don et au contre-don, images ici d’un passage de témoin du père au fils. De manière générale, l’objet transitionnel, comme la montre ou le cheval sculpté, prend en charge ce que la parole ne peut (ou ne veut) formuler ainsi que les bifurcations essentielles de l’histoire. Ils sont les relais symboliques (au sens originel de signe de reconnaissance) du legs involontaire du défunt, de la parentalité oblique et de la filiation tue.

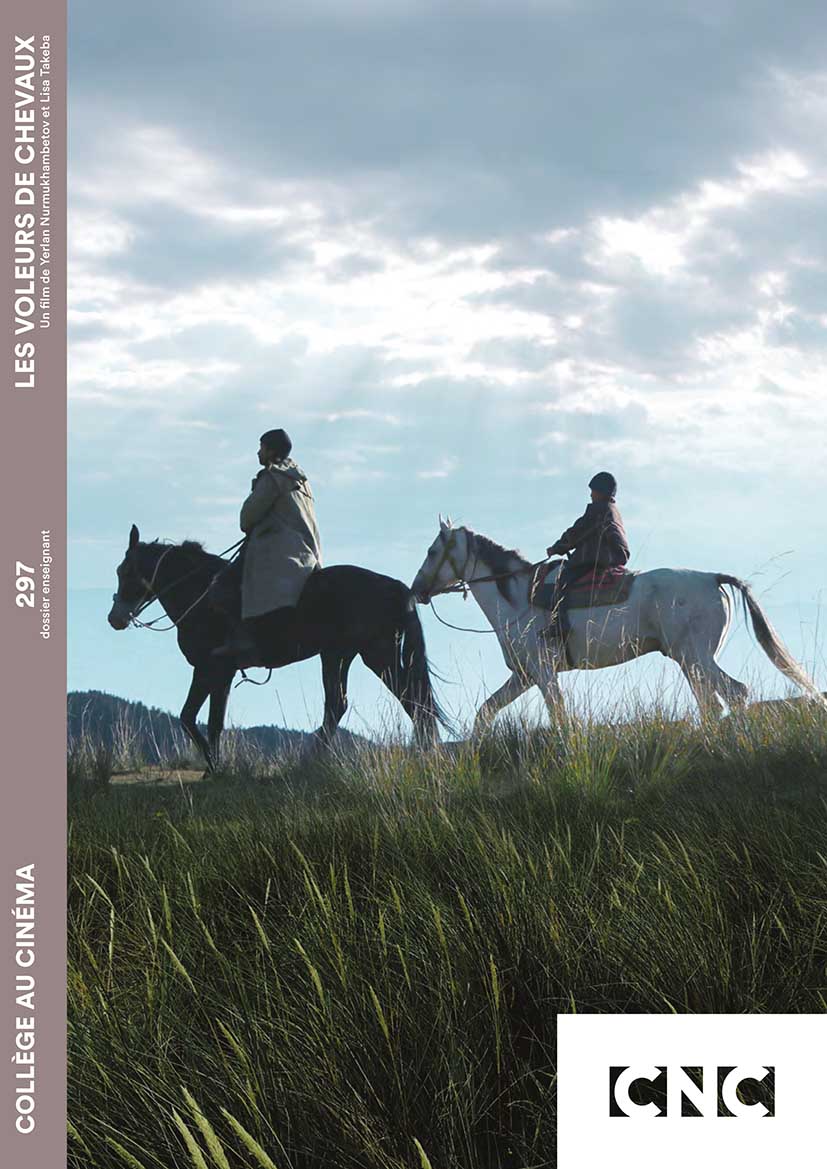

Dominée par la figure de l’homme mystérieux, véritable deus ex machina, venu du fond des steppes pour reconnaître son fils et pour accomplir la vengeance, cette seconde partie fusionne en un unique personnage l’Oreste des Choéphores et les justiciers des films de Boetticher. Le café, perdu à mille milles de toute habitation, renvoie au saloon où se croisent et se défont les destins. Un seul cri éperdu et irréfléchi : « C’est la montre de mon père ! », poussé à 14 h 05 précipite le dénouement, un peu plus d’une heure plus tard. Pour toujours, les aiguilles de la montre, qu’Olzhas porte désormais au poignet, resteront arrêtées sur 15 h 15, clôture définitive de la tragédie et rétablissement terminal de l’ordre. L’épilogue pourrait être une vie de famille refondée, entraperçue comme à l’accoutumée par un Olzhas sur le pas de la porte, quand la mère et l’homme inconnu boivent le café au petit matin, une vie riche de possibles non advenus. Mais le lot des figures paternelles est de prendre place, sans émotion apparente, à bord de véhicules en stationnement, laissant un Olzhas statique, conscient des gouffres qui s’entrouvrent mais incapable, pour le moment, de frayer sa propre trace. Toute l’action de cet eastern se déroule sur fond d’étendues lacustres, de steppes arides, de collines abruptes ou de chaînes de montagnes (le Khan-Tengri), dont les pointes se découpent à l’arrière-plan, avec sérénité. Impassible devant le spectacle de la violence dont les humains sont les instigateurs, réverbérant tout à la fois l’absence des êtres et le trop-plein des passions, la nature, dans sa composante liquide, minérale, chtonienne ou animale, accueille, comme indifférente, les drames du deuil ou de la vindicte. Les couleurs pastel de l’aube naissante, les brumes de la fin d’après-midi ou la lumière de l’heure magique, quand la fatigue engourdit le corps des garçons, sont autant de splendeurs contrastant avec la douleur ou les secrets de chacun. C’est à peine si l’orage vient souligner de ses éclairs l’horreur de la nouvelle annoncée, au crépuscule, par la police locale à la mère, soucieuse de mettre son linge à l’abri avant que ne souffle la tempête ; à peine si la horde de chevaux déchaînés, et revenus à l’état sauvage, s’égaille à perdre haleine parmi les monts et les reliefs de la vallée où l’inconnu est venu flinguer les propriétaires illicites, petite apocalypse au sein d’un monde sorti de ses gonds.

Restent les deux derniers plans, où le Khan-Tengri impose, selon Nurmukhambetov, une puissance spirituelle déjà sensible dans le plan d’ouverture, avec lequel il forme écho, avant que le carré de lumière, que découpe la porte ouverte sur le lointain – et qui n’est pas sans rappeler certaines compositions tardives de Bonnard ou de Matisse –, ne laisse percer la riche promesse d’un ailleurs, sous l’égide d’un petit cheval de bois.

Les choses qu’on prend, les choses qu’on laisse

Baptiste Roux

Pistes de travail

Analyse de séquence

Dans ce long métrage qui ancre son intrigue au début des années 2000 au Kazakhstan, il est question de guet-apens, d’hors champ, de suspicion et de disparition. Une séquence située au début du film va déterminer l’ensemble du récit…

Expériences

Propos du réalisateur Yerlan NURMUKHAMBETOV

Le film est basé sur une histoire vraie qui s’est déroulée au Kazakhstan il y a quelques années. Une histoire qui m’obsédait et qui m’a confronté au sentiment de vide face à la destruction de la cellule familiale. Sentiment que j’ai voulu exprimer sous la forme cinématographique.

J’ai transposé cette histoire dans le Kazakhstan post-soviétique, période pendant laquelle notre société a subi des bouleversements énormes et où les gens semblent considérer la vie humaine comme sans valeur.

La recherche de la vérité peut aider à surmonter l’indifférence et l’obscurité. Mais de quelle vérité parle-t-on quand il n’y a pas de lois morales ? Ce sont ces questions que se pose Olzhas, dont l’enfance est interrompue par la mort de son père. Olzhas est impuissant, mais peut-il trouver quelqu’un ou quelque chose sur quoi compter dans sa nouvelle vie ?