Synopsis

À New York, Irina Dubrovna est une jeune modéliste qui flâne souvent au zoo de Central Park. Elle y fait la rencontre du charmant architecte Oliver Reed, dont elle s’éprend aussitôt. Les deux jeunes gens se marient dans la foulée, mais le comportement d’Irina se fait de plus en plus étrange. Elle ne cesse de fuir les étreintes d’Oliver, persuadée d’appartenir à une lignée de femmes maudites qui se transformeraient en panthères en cédant au plaisir charnel.

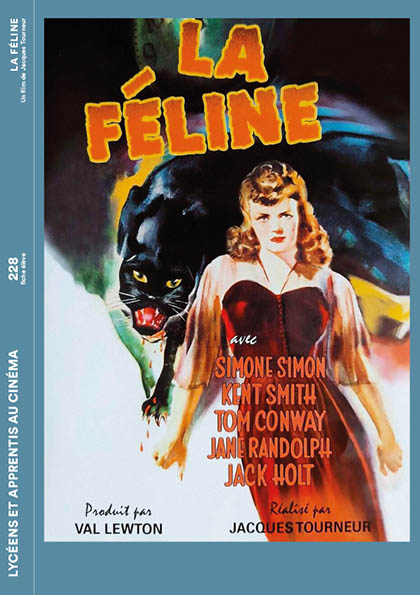

Distribution

Simone Simon : Irena Dubrovna

Kent Smith : Oliver Reed

Tom Conway : Dr Louis Judd

Jane Randolph : Alice Moore

Jack Holt : le commodore C. R. Cooper

Générique

Titre original : Cat People

Réalisation : Jacques Tourneur

Scénario : DeWitt Bodeen

Photographie : Nicholas Musuraca

Montage : Mark Robson

Musique : Roy Webb et Constantin Bakaleinikoff

Son : John L. Cass

Direction artistique : Albert S. D’Agostino, Walter E. Keller

Décors : A. Roland Fields, Darrell Silvera

Costumes : Renié

Autour du film

Une femme en proie à une malédiction : devenir une panthère

Irena a d’abord peur de l’animalité. Elle dessine d’ailleurs au début du film une panthère en cage, seule manière, pour elle, à ce stade, de concevoir l’animal : un être encagé, maîtrisé. De même, elle essaie de mettre à distance la malédiction des femmes-chat dont elle se croit victime. Son peuple serbe serait victime de cette malédiction : son village natal aurait succombé au satanisme après avoir été assailli par des Mamelouks. Une malédiction pèse alors sur ses habitants. Ainsi son père est mort au cours d’« un mystérieux accident dans la forêt » causé pour la population par sa mère, « une sorcière, une femme félin ».

Cependant, elle exprime cette animalité, soulignée par le grand travail de la photographie, des lumières, par ses gestes animaux : elle griffe ainsi un canapé, sa démarche est féline, elle porte des robes noires et un manteau de fourrure qui exacerbent son animalité et sa ressemblance, inconsciente, avec une panthère. Mais le plus souvent, Tourneur inverse les codes traditionnels de la monstruosité physique, trop visibles, pour les suggérer (elle descend ainsi dans un musée un escalier, sur le mur duquel se projette sur l’ombre de chat d’une statue égyptienne sa propre ombre). La monstruosité, l’animalité est intérieure, dissimulée voire repoussée. En effet, une des premières images du film est un tableau représentant une panthère noire bondissante, et une statue chez Irena d’un cavalier transperçant de son épée un félin. L’animal doit périr sous les coups de l’homme, ou bien être encagé, car il est dangereux, non assimilable à la société humaine et à sa morale.

Suggérer l’animalité

Comment suggérer l’animalité, sans la montrer, sans tomber dans le ridicule, ni sans verrouiller l’hypothèse réaliste d’une névrose d’Irena ? Tout le travail de Tourneur tient dans la suggestion. Deux scènes sont marquantes dans son film : la scène de poursuite dans la nuit et celle de la piscine.

La nuit, le long de Central Park désert, Alice rentre chez elle. Tourneur parvient à distiller le doute sur la présence et la réalité d’Irena-panthère pour le spectateur. Alice marche, entend des bruits de talons derrière elle (ceux d’Irena), puis plus rien, le silence, elle court et un bus surgit, elle monte dans celui-ci apercevant des branches bouger. A-t-elle rêvé ou bien la femme-panthère l’a-t-elle pourchassée ? En effet, le silence des talons indique soit le départ d’Irena, soit sa transformation en animal silencieux. C’est bien un art ici de la litote (montrer et faire entendre le moins possible pour créer le maximum d’effet) qui définit le style de Tourneur, comme il le déclare lui-même à un journaliste : « Est-ce que vous vous souvenez de la longue marche solitaire […], la nuit, dans La Féline ? La plupart des gens jureront qu’ils ont vu une panthère se déplacer dans la haie au-dessus d’elle – mais ce n’est pas vrai ! Effet optique : tache sombre » (Los Angeles Times, 28 mars 1943).

De même, lors de la scène de la piscine, une des scènes les plus connues du film, Tourneur suggère la présence de la femme-panthère par des ombres sur les murs, des rugissements, sans jamais rien montrer frontalement, excepté, à la fin, un peignoir déchiqueté et Irena présente. Le spectateur seul, à ce moment du film, comble les trous et crée une continuité logique qui associe femme et panthère.

La métaphore animale de la sexualité féminine

L’animalité est une grille de lecture assez explicite des pulsions érotiques tourmentées qui assaillent Irena. L’affiche de 1945 est explicite « Un baiser pourrait la changer en un monstrueux tueur pourvu de crocs et de griffes ! ». Dans une société patriarcale et extrêmement moraliste qui chosifie la femme, l’héroïne ne peut exprimer librement ses pulsions, sans crainte. Il lui faut les taire, pour respecter la morale. Elle trouve par sa métamorphose animale l’expression inconsciente de sa jalousie, de sa peur, de ses pulsions, de son corps. Il est intéressant de noter que la première séquence nous la montre dessinant devant une panthère en cage, et que la dernière met en scène la libération de la panthère par Irena, avant que l’héroïne ne meure. Le message est assez clair : les pulsions emprisonnées, comme l’a été la panthère, doivent pouvoir s’exprimer, sous peine d’une mort de soi-même (Irena est tuée) et des autres (elle tue son psychanalyste, qui la blesse symboliquement avec une canne-épée phallique). Le désir, la sexualité déclenchent la pulsion de mort. La schizophrénie de ce personnage, qui ne peut vivre ses pulsions librement que sous la forme animale, est symptomatique d’une société corsetée moralement. Ici l’animal est effrayant parce qu’il est sauvage, non apprivoisé, et destructeur. Il n’y a pas d’entre-deux. Vivre sa sexualité, ses désirs de femme sur ce mode est à la fois terrifiant, mais aussi, cathartique. Avec la mort d’Irena et la libération de la panthère qui s’enfuit, non sans porter un coup fatal à Irena, c’est bien cette liberté qui s’impose, mais une liberté qui a le prix de la mort. Le film est donc en cela d’une grande modernité : Tourneur par son refus de montrer des démons traditionnels (King Kong, Loup-garou…) et par son désir de mettre en scène une psychomachie (lutte intérieur) des personnages donne une dimension psychologique au cinéma d’Hollywood qui lui manquait.

— Éditions Ellipses

Pistes de travail

Le hors champ

Le hors-champ est mis à contribution dans ce film d’une façon remarquable, et y exerce deux principales fonctions. La première est, lors des séquences de métamorphose, de maintenir le doute quant à la réalité de celle-ci, puisqu’elle n’a pas lieu sous nos yeux. Cela peut amener à penser qu’Irena est folle, ce qui est l’hypothèse de son mari Oliver. C’est cette incertitude qui maintient le récit le plus longtemps possible dans la sphère du fantastique, tel que le définit Tzvetan Todorov. La seconde fonction du hors-champ est de provoquer chez le spectateur une forme particulière d’angoisse, liée à l’inconnu, à l’invisible. Les passages du hors-champ au champ peuvent ajouter à cette tension des effets de surprise.— Ciclic

Outils

L'effet-bus

L'effet-bus est un effet de style utilisé au cinéma, généralement dans les films à suspense ou d'épouvante. Il consiste, à la fin d'une scène dans laquelle la tension est montée, à la faire retomber brusquement au moyen de l'irruption d'un élément extérieur, comme un chat qui traverse la pièce. C'est le réalisateur franco-américain Jacques Tourneur qui en est l'inventeur.

Première utilisation de l'effet-bus

Tourneur utilise pour la première fois cet effet dans le film La Féline, en 1942. Alice Moore (Jane Randolph) est poursuivie par une présence menaçante, et traverse un parc de nuit, éclairé de loin en loin par un lampadaire. L'écran est rétréci par ces zones d'ombre, rapprochant le spectateur de l'action (par envahissement de l'écran par l'obscurité de la salle). Elle est toujours filmée marchant de la gauche de l'écran vers la droite. Elle accélère le pas progressivement, en se retournant vers la gauche de l'écran, d'où provient la menace. La tension monte progressivement. On entend des feulements, des bruits de pas. La scène se conclut par l'irruption d'un bus, de la droite de l'écran (donc allant dans le sens inverse de la marche de l'actrice), que l'on n'entend pas venir (rendant son irruption imprévisible encore plus brutale) ; le son du coup de frein est très proche d'un cri félin, et nous parvient avec une légère avance, par rapport à l'image, ce qui contribue encore davantage à l'effet de surprise.