Synopsis

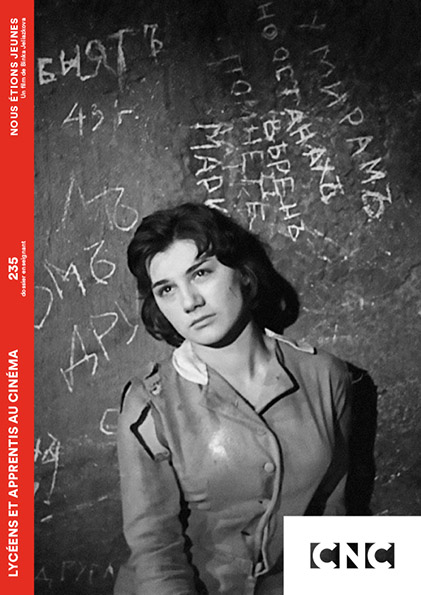

Bulgarie, 1941. Des jeunes gens ordinaires, qui appartiennent à la ligue de la jeunesse ouvrière, organisent un commando de résistants contre les forces nazies. Alors que les préparatifs d’un attentat se précisent, Veska, qui vient d’intégrer le groupe, et Dimo s’attirent mutuellement. Mais l’étau se resserre autour de leur groupe. Comment protéger son innocence et sa capacité d’aimer dans une situation où chaque instant, chaque geste, chaque regard peut vous perdre ?

Distribution

Dimitar Buynozov : Dimo

Rumyana Karabelova : Veska

Lyudmila Cheshmedzhieva : Tzveta

Georgi Georgiev-Getz : Mladen

Emilia Radeva : Nadya

Anani Yavashev : Slavcho

Générique

Réalisation : Binka Jeliaskova

Scénario : Hristo Ganev

Costumes : Nevena Baltova

Photographie : Vasil Holiolchev

Montage : Tsvetana Tomova

Musique : Simeon Pironkov

Autour du film

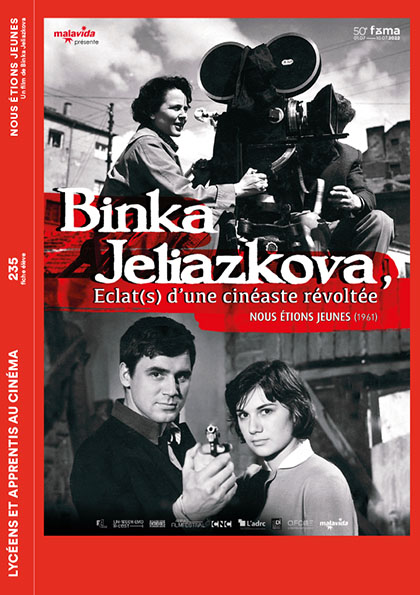

Première femme réalisatrice en Bulgarie, la cinéaste Binka Jeliazkova partage ses influences entre néoréalisme et Nouvelle Vague. Son second film Nous étions jeunes impressionne par ses fulgurances formelles et sa représentation d’une jeunesse en lutte.

Éclat(s) d’une cinéaste révoltée. Les mots sont merveilleusement bien choisis pour définir la rétrospective dédiée à Binka Jeliazkova, cinéaste censurée et progressivement oubliée du cinéma bulgare. L’éclat de sa mise en scène, c’est en effet ce qui frappe de prime abord à la découverte de son œuvre, et ce dès son deuxième film Nous étions jeunes. Dans le décor d’une Bulgarie sous domination nazie, nous y suivons une bande de résistants communistes dans leur lutte quotidienne. Mais alors que certaines opérations ne se déroulent pas comme prévues, le doute et la désilusion autour de leur combat s’installent dans les esprits du commando. C’est aussi dans ce contexte de tension permanente que se rapprochent deux jeunes membres du groupe, Veska et Dimo. Mais difficile d’aimer face à la violence et aux dangers de la lutte contre l’occupant. Comme les deux faisceaux lumineux de leurs lampes qui se suivent et s’entrechoquent lors d’une mission de sabotage nocturne, les deux résistants avancent dans l’ombre dans l’espoir de retrouver l’éclat d’une liberté perdue au milieu de la noirceur de l’occupation.

La thématique de la lutte communiste pendant la guerre était déjà au cœur du premier film de la cinéaste La vie s’écoule silencieusement (1957), centrée sur les suites immédiates du combat dans un pays libéré. Un film d’ailleurs censuré une trentaine d’années dans l’Union Soviétique pour sa « démystification de l’image des partisans du peuple » – pour reprendre les termes du décret. Dans Nous étions jeunes, Binka Jeliazkova positionne cette fois son récit pendant la période de résistance, en 1941, mais continue d’y analyser le délitement progressif des idéaux face à l’usure de l’action. La réalisatrice peint ainsi le portrait d’une jeunesse prête à tout sacrifier pour reprendre sa liberté, tout en questionnant ouvertement le poids de ce combat sur cette génération révoltée. Les personnages évoluent dans une ville de Sofia détruite par les bombes. Un décor de désolation, avec ses résistants en péril déambulant au milieu des ruines qui nous fait immédiatement penser au travail de Roberto Rossellini sur la trilogie de la guerre (Rome, ville ouverte / Paisa / Allemagne, année zéro). Mais à cette aspiration néo-réaliste assumée, la cinéaste ajoute une certaine dose de folie formelle. Sa caméra est sans cesse mouvante, se déplaçant de manière vertigineuse dans le cadre. L’objectif balaie tout l’espace, dans des mouvements allant par exemple des pavés jusqu’au ciel. D’autres jouent sur la profondeur des espaces, comme dans une sublime scène de forêt où le personnage de Veska se retrouve progressivement isolé au milieu des arbres au fur et à mesure que la caméra recule et se déplace jusqu’à la perdre dans le paysage. En fait, nous aurions pu choisir à titre d’exemple quasi toutes les séquences du film tant la réalisation de Binka Jeliazkova regorge de créativité et d’inventions visuelles. Une énergie cinétique omniprésente qui rapproche le film d’un autre héritage, celui du cinéma soviétique de la fin des années 1950 et en particulier du chef d’œuvre de Mikhaïl Kalatozov Quand passent les cigognes (1957).

L’autre coup d’éclat de Binka Jeliazkova est sa représentation du féminin. En plus de son héroïne principale, amoureuse troublée certes mais surtout déterminée dans son combat, on ajoute celui de la compagne d’un membre du groupe et une jeune photographe handicapée, observatrice de ce ballet résistant dont le sourire offre les plus belles respirations du film. Un personnage d’artiste-spectatrice qui vient d’ailleurs rappeler symboliquement le positionnement de la cinéaste, notamment dans une séquence où la jeune femme, entourée par des morceaux de pellicules pendantes, se retrouve interrogée par un agent de renseignement. Trois femmes qui s’affirment face aux hommes dont elles sont représentées comme les égales dans le combat. Une présence importante qui s’explique par le caractère semi-biographique de cet épisode, Binka Jeliazkova ayant elle-même fait partie de la résistance bulgare pendant la Seconde Guerre mondiale. Récompensé en festival à Moscou, le film n’est, grâce à son succès, pas censuré… Toutefois la cinéaste mettra près de 6 ans avant de pouvoir retourner avec Le Ballon attaché, un film moins ouvertement politique – plus proche de la fable que du réalisme social – mais qui s’inscrit encore comme une œuvre empreinte de liberté à découvrir également en salles.

— Revus & Corrigés