Synopsis

Antoine Doinel, 12 ans, est la bête noire de strict instituteur Petite Feuille. Distrait, il accumule les bêtises et écope d’une conjugaison à faire chez lui. Dans l’appartement étroit, il ne peut écrire sa punition : sa mère, très froide, l’envoie chercher de la farine, son beau-père jovial ne lui est guère utile. Le lendemain, son copain René l’emmène faire l’école buissonnière, en particulier à la fête foraine. Il aperçoit sa mère embrassant un autre homme. Le jour suivant, il n’a guère le temps de recopier correctement le mot d’excuses que lui prête René et lance à Petite Feuille que sa mère est morte ! Celle-ci est horrifié par le mensonge de son fils qui a choisi de la » supprimer « . Antoine décide alors de vivre sa vie et dort dans les sous-sols d’une imprimerie. La fugue passée, la mère tente d’amadouer Antoine : il aura mille francs s’il a une bonne note en français. Las ! Petite Feuille n’apprécie guère le plagiat de La Recherche de l’absolu, de Balzac, qu’Antoine vient de lire et qu’il utilise de mémoire pour décrire la mort de son grand-père. Nouvelle fugue, un temps chez René, dont la mère, alcoolique, est indifférente et le père occupé uniquement de son » club « . Pour survivre, Antoine vole une machine à écrire au bureau de son père mais, ne pouvant la vendre, il se fait prendre en la rapportant. Son beau-père le conduit au commissariat et la famille se décharge de lui. Au centre de détention, même René ne peut lui rendre visite. Il profite d’une partie de football pour s’enfuir, voir la mer qu’il n’a jamais vue, avant de se retourner ves la caméra…

Distribution

Antoine Doinel / Jean-Pierre Léaud

Ginette Doinel (la mère) / Claire Maurier

Julien Doinel (le père) / Albert Rémy

Petite Feuille / Guy Decomble

René Bigey / Patrick Auffray

M. Bigey / Georges Flamant

Mme Bigey / Yvonne Claudie

Le directeur d’école / Robert Beauvais

Le professeur d’anglais / Pierre Repp

et

Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy, François Truffaut Charles Bitsch, Jacques Demy

Générique

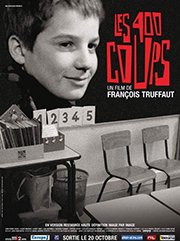

Titre original : Les Quatre Cents Coups

Production : Les Films du Carrosse, SEDIF

Producteur exécutif : Georges Charlot

Scénario : Marcel Moussy, François Truffaut

Réalisation : François Truffaut

Dir. Photo : Henri Decae

Décors : Bernard Evein

Montage : Marie-Josèphe Yoyotte

Musique : Jean Constantin

Assistant-réalisateur : Philippe de Broca

Film : 35 mm – Noir & Blanc

Format : Dyaliscope (1/2,35)

Durée : 1h33

N° de visa : 21 414

Sortie en France : 3 juin 1959

Distribution : MK2

Autour du film

Analyse du film par Luna Guadano

Ce classique du cinéma français reste un des portraits les plus justes de l’adolescence. En compagnie d’Antoine Doinel, découvrez les coulisses de ce film culte de François Truffaut qui, depuis 1959, continue à résonner avec le vécu de milliers de jeunes cherchant à créer leur voie dans le monde des adultes.

S’inscrire dans le monde

Lorsque Les Quatre cents coups est sorti, on a voulu y voir un film sur ou l’enfance malheureuse, la délinquance, une autobiographie déguisée… Incontestablement, Truffaut a voulu montrer que cet âge n’est pas un merveilleux paradis perdu, mais un “moment difficile à passer”. Mais c’est moins sur le plan strictement psychologique qu’il l’aborde, que de façon symbolique, poursuivant une réflexion commencée dans Les Mistons et qui parcourt toute son œuvre, inspirée évidemment de l’expérience personnelle du cinéaste. Le générique, à base de travellings qui semblent glisser à la surface des façades parisiennes, s’achève sur une inscription à la typographie volontairement très littéraire : “Ce film est dédié à la mémoire d’André Bazin.” C’est ce même Bazin, critique et théoricien inspirateur de toute la Nouvelle Vague, tendance “Cahiers du cinéma”, qui a canalisé l’énergie et la révolte du jeune Truffaut en le conduisant à s’exprimer par l’écriture.

Dès la première séquence d’école, alors que ses camarades ne font que regarder et passer au voisin la photo de la pin-up, Antoine lui dessine des moustaches. Il tente, maladroitement, d’y imprimer sa marque. Adolescent ne maîtrisant ni l’écriture ni la connaissance qui l’accompagne, il le fait à mauvais escient et se voit rappeler à l’ordre. Deux représentations s’opposent : l’image, qui relève de l’imaginaire, accessible à l’enfance, mais sans effet direct sur le réel, l’écriture, qui relève du symbolique, de la volonté d’imprimer sa marque sur ce réel. Le seul qui, dans l’espace de la classe (d’une culture donnée), ait la maîtrise de l’écriture (même désuète et inefficace), c’est le maître, Petite Feuille. C’est aussi le seul qui ait le droit d’écrire sur les murs (le tableau) : lorsque Doinel écrit sur le mur, il est puni, ne sachant pas encore où il a le droit de s’exprimer.

Les Quatre cents coups décrit les démêlés d’Antoine avec l’écriture : lignes de punition non faites, mot d’excuse raté, composition française refusée comme “plagiat”, lettre à son (beau-)père déclenchant la rupture… Même les détails relèvent de ce conflit d’Antoine avec l’écriture. On voit Antoine et René jouer à la sarbacane avec les pages du Guide Michelin que cherche Julien Doinel. Le Michelin, c’est ce qui dit la Loi – comme Petite Feuille dans la classe – sur un espace géographique donné (les fameuses étoiles), à quoi les adolescents substituent la loi du jeu.

Si bien d’autres éléments, au sens propre et bachelardien du terme, entrent dans le parcours des Quatre cents coups, tels l’eau, le feu, le lait, l’écriture demeure l’axe central. Pour Truffaut, l’accession à l’écriture est essentiel, lié à l’accès à la culture, pour le développement de l’être humain. En témoigne L’Enfant sauvage, histoire d’un enfant élevé hors du langage, qui ne pourra jamais accéder à un état pleinement humain. La fameuse image fixe qui clôt Les Quatre cents coups est une tentative de réconciliation entre l’image et l’écriture, l’imaginaire et le symbolique. Visage de Léaud fixé par le mécanisme du cinéma. Impossible au spectateur de ne pas prendre conscience un instant que ce qu’il voit ne relève pas d’un monde fictif auquel s’identifier imaginairement, mais d’une représentation cinématographique, d’une inscription sur la pellicule, d’une écriture.

Joël Magny, in Dossier “Collège au cinéma” n° 119.

Générosité et beauté morale

“Les grands moments des Quatre cents coups sont muets comme les grandes douleurs : c’est l’inoubliable trajet nocturne dans le fourgon cellulaire ; c’est la non moins inoubliable séquence finale… En dépit de cette sobriété, presque de cette sécheresse, notre gorge se noue, peu de fins de film ont été aussi émouvantes. Pourquoi ? Le secret de ces derniers plans est indicible. On en comprend le mécanisme sans le percer. Il y a d’abord la longueur : Antoine court interminablement suivi en travelling en un seul plan ; c’est naturellement qu’il s’essouffle, se fatigue, commence à ralentir sa foulée. C’est aussi qu’il court vers la mer, symbole pour lui de l’inconnu et de l’avenir ; sur son visage vers nous finalement retourné on peut lire en une seconde qu’une étape est franchie, qu’un voyage au bout de la nuit se termine, que quelles que soient la suite et les angoisses de la suite, une découverte vient d’être faite et qui porte en germe la générosité et la beauté morale”.

Jacques Doniol-Valcroze, in “Cahiers du cinéma”, n° 96, juin 1959.

Enfants de Vitrac, Bernanos, Melville, Cocteau, Vigo et Rossellini

“Avec Les Quatre Cents Coups, François Truffaut rentre dans le cinéma moderne comme dans le collège de nos enfances. Enfants humiliés de Bernanos. Enfants au pouvoir de Vitrac. Enfants terribles de Melville-Cocteau. Et enfants de Vigo, enfants de Rossellini, bref enfants de Truffaut, expression qui passera dès la sortie du film dans le langage public. On dira bientôt les enfants de Truffaut comme on dit les lanciers du Bengale, les empêcheurs de danser en rond, les rois de la mafia, les fous du volant, bref encore, les drogués du cinéma. Dans Les Quatre cents coups la caméra du metteur en scène des Mistons sera de nouveau, non pas à hauteur d’homme comme chez Hawks, mais à hauteur d’enfant. Et si on sous-entend arrogance, quand on dit hauteur à propos des plus de trente ans, on sous-entend beaucoup mieux, quand on dit hauteur à propos des moins de seize ans : on sous-entend orgueil, bref toujours, Les Quatre cents coups sera le film le plus orgueilleux, le plus têtu, le plus obstiné, bref en fin de compte, le plus libre du monde. Moralement parlant. Esthétiquement aussi. […] Pour nous résumer, que dire ? Ceci : Les Quatre cents coups sera un film signé Franchise. Rapidité. Art. Nouveauté. Cinématographe. Originalité. Impertinence. Sérieux. Tragique. Rafraîchissement. Ubu-Roi. Fantastique. Férocité. Amitié. Universalité. Tendresse.”

Jean-Luc Godard, in “Cahiers du cinéma”, n° 92, février 1959.

Absence complète d’originalité…

“Et disons tout de suite que si vraiment Les Quatre cents coups a été l’événement majeur des journées de Cannes – comme s’efforcent de le faire admettre certains milieux spécialisés – c’est que le critique de cinéma François Truffaut avait bien raison de stigmatiser l’indigence artistique et intellectuelle de ce Festival. Cette fois-ci la montagne a accouché d’une souris et le spectateur moyen ne va pas manquer de s’en apercevoir, à qui l’on a rebattu les oreilles de ce film fracassant qui ne casse rien… Non d’ailleurs que le film de François Truffaut soit absolument indigne d’intérêt. D’une bonne portée morale, il sera vu en famille avec profit et servira d’argument contre l’école buissonnière et le manque d’imagination de l’écolier devant sa copie. Mais l’histoire personnelle que conte Truffaut a les maladresses d’un chapitre de morale et la fadeur d’un morceau réalisé sans imagination. On notera avec regret l’absence complète d’originalité dans le ton, l’insistance réitérée à accuser certaines scènes, insistance qu’on ne sait à quoi attribuer au juste. Est-ce pour souligner des notations essentielles à l’intention des spectateurs longs à comprendre ? Est-ce plutôt pour faire du remplissage ? L’indignité des parents, l’imbécillité des maîtres d’école, l’horreur des traitements de police (avec gros plans de barreaux sur visage d’enfant), l’inhumanité du centre de redressement… Ce plaidoyer est bien lourd et son développement est si conventionnel qu’il travaille mal à nous persuader de l’habileté de son metteur en scène. — Claude Casa, “Juvénal”, 19 juin 1959.

Vidéos

Le regard caméra

Catégorie : Clefs pour le cinéma

C’est le moment dans un film où la personne filmée regarde dans l’objectif de la caméra. Voici une exploration, à travers différents extraits, de la valeur que peut prendre ce procédé.

Dans Paris, Christophe Honoré, 2006

Dans le premier extrait, le réalisateur Christophe Honoré fait s’adresser son personnage au spectateur. La surprise produite par le premier regard qu’il lance vers l’objectif de la caméra (« Non, non, vous ne vous trompez pas, il s’agit bien d’une apostrophe » dit le personnage) nous renseigne sur l’interdit, développé plus bas dans ce texte, que constitue d’ordinaire le regard caméra.

En 2006, date de sortie de ce film au cinéma, le regard caméra n’est plus une audace formelle.

Le procédé participe ici :

1) de la construction d’un personnage, celui de Jonathan (Louis Garrel), l’hédoniste du film qui, par nature, relativise les problèmes. Et de fait, le regard caméra instaure une distance par rapport au récit. Ils seront une respiration bénéfique, un détachement par rapport à l’humeur noire du frère, Paul (Romain Duris), englué dans sa dépression.

2) de l’esprit et du style du film. En dandy mélancolique Christophe Honoré cultive les références à cette période effervescente du cinéma français, celle de la Nouvelle Vague française. On retrouve chez lui les regards caméra chers à Godard mais aussi son gout pour la langue française, comme chez Rohmer, ainsi que la sincérité et l’insouciance des personnages de Jean-Pierre Léaud chez Truffaut, qui sont rejoués par Louis Garrel. En 2006, ces traits formels inscrivent certes le film dans cette lignée artistique, mais le parent aussi – et surtout – d’une nostalgie raffinée très stylée…

À bout de souffle, 1960 et Pierrot le fou, 1963 de Jean-Luc Godard

… Car en traversant l’histoire, le regard caméra s’est muté en marque de fabrique de ce mouvement artistique français né au début des années 60 en France. Mais à l’origine, l’utilisation entre autres moyens, du regard caméra a fait lïfet d’une insurrection artistique, et a véritablement produit une cassure révolutionnaire dans l’histoire du cinéma.

Dans A bout de souffle et Pierrot le fou le spectateur de cette époque, jusque là habitué à « s’oublier » dans le film grâce à la forte impression de réalité produite sur lui par le cinéma, est soudain bousculé par l’adresse directe du personnage/acteur à son égard. C’est ce qu’exprimait Roland Barthes dans L’obvie et l’obtus (Essais critiques III, Paris, édition du Seuil, 1982) à propos du cinéma narratif classique «Un seul regard venu de l’écran et posé sur moi, tout le film serait perdu». Par le procédé du regard caméra, Godard perce l’univers hermétiquement clos de l’histoire et force le spectateur à se rappeler la présence d’un intermédiaire jusqu’ici bien dissimulé : le réalisateur, qui, avec sa caméra opère une reconstruction du réel qu’il enregistre. Désormais, le cinéma entrera dans un second degré d’existence. Il ne se contentera plus de raconter des histoires mais pourra se prendre lui même comme sujet de réflexion dans un film.

Les 400 coups, 1959 de François Truffaut, Monika, 1953 de Ingmar Bergman

Un an avant À bout de souffle, François Truffaut utilisa lui aussi le regard caméra dans les 400 coups, en 1959. Mais cette fois le regard d’Antoine Doisnel (Jean-Pierre Léaud), le personnage principal, intervient à la fin du film. Alors que nous venons de partager son enivrante course vers la liberté (il parvient à s’échapper d’un centre pour mineurs délinquants), son rythme s’apaise et son regard se plante dans les yeux du spectateur. La gravité de ce regard dirigé vers la caméra force le spectateur, confortablement assis dans le noir, à considérer le destin du personnage, l’implique. Cet engagement moral demandé au spectateur constitue aussi un des traits de la modernité du cinéma.

Truffaut s’inspire d’un autre célèbre regard caméra, aussi lourd de questionnement moral, celui de Monika, dans le film éponyme de Ingmar Bergman de 1953.

Récréation, 1992 de Claire Simon

Raging Bull, 1980 de Martin Scorsese

Sur la plage de Belfast, 1996 de Henri François Imbert : regard caméra et authenticité

Dans le film documentaire, qui par définition revendique un contenu non fictionnel, l’impression de réalité est encore plus forte que dans le cinéma classique dans lequel « s’oublie » le spectateur. Dans Recréation, la réalisatrice Claire Simon choisit l’immersion pour saisir la spontanéité des jeux d’enfants dans une cour de l’école…jusqu’à ce que le regard d’une fillette qui s’intéresse soudain à la caméra vienne nous rappeler la présence de la réalisatrice et la part de subjectivité existante, même dans un film documentaire.

Le film de famille retrouvé par Henri François Imbert dans Sur la plage de Belfast, se donne immédiatement comme tel grâce aux regards caméra qu’il contient.

Avec le bougé et le flou, le regard caméra devient un code du film amateur. Il est intégré naturellement par la fiction quand il s’agit de créer un faux home movie (Raging Bull)…A tel point que son absence sur des images bougées et de mauvaise définition suffit à trahir la fiction. Par exemple, le réalisme des images et des comportements dans L’Esquive, d’Abdellatif Kechiche, ne pourraient pas tromper un spectateur (même si ce n’est bien sûr pas le projet du film) car les personnages, aussi authentiques soient ils, ignorent totalement la caméra qui les filme.

The Adventurer, 1917, Charlie Chaplin

Docteur Jerry et Mister love, 1963, Jerry Lewis

Annie Hall, 1977, Woody Allen

Issu des arts de la scène (cirque, music hall), le comique burlesque a emmené avec lui, lors de son passage à l’écran, un certain nombre d’éléments scéniques comme la frontalité du cadrage typique des premiers films ou encore les adresses directes au spectateur. Le regard caméra va donc persister et être utilisé par les comiques burlesques comme gag.

Dans Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste (ed. L’Harmattan, 2007), Emmanuel Dreux défini le gag comme « un écart par rapport à un ordre programmé ». C’est bien de cela qu’il s’agit lorsque, dans Docteur Jerry et Mister Love, le personnage continue à faire du bruit alors qu’il vient d’ôter ses chaussures. Par son regard incrédule à la caméra, Jerry Lewis redouble ce gag, mais en créé aussi un nouveau : nous ne nous attendions pas à le voir nous regarder.

Woody Allen, qui a fait ses classes comme comédien de stand up, utilise aussi l’aparté dans plusieurs de ses films, et de façon marquée dans Annie Hall. L’aparté de Alvy Singer au spectateur – que n’entend pas le personnage joué par Diane Keaton – participe bien sûr d’une distanciation (nous prenons conscience de notre posture de témoin car nous avons entendu et sommes en mesure de trancher leur malentendu) mais aussi de ce plaisir de l’écart.

—

Analyse et montage : Cécile Paturel

Analyse par Luna Guadano

Catégorie : Analyse

Pistes de travail

Lieux

1. Relevez les lieux où se déroule le film et caractérisez-les.

2. Comparez votre logement et celui d’Antoine.

Époque

3. Comparez l’école d’Antoine et la vôtre.

4. Décrivez la façon dont la police, la justice et l’éducation surveillée traitent Antoine en 1959, et la façon dont cela se passe aujourd’hui.

5. Relevez ce qui montre que le film ne se passe pas à notre époque.

Personnages

6. Décrivez le père et la mère d’Antoine.

7. Décrivez le père et la mère de René.

8. Quelles sont les deux passions d’Antoine ? Comment le cinéaste nous le fait-il comprendre ?

9. À quel moment Antoine et ses parents ont-ils l’air heureux ensemble ?

10. Pourquoi d’après-vous, Antoine dit-il que c’est sa mère qui est morte et non pas son père ?

Écrits

11. Qu’a pu écrire Antoine à son père ?

12. Imaginez la lettre que pourrait écrire Antoine au centre d’observation, à sa mère, et à René.

Écriture et sens du film

13. Comparez le travelling des rues du début et celui des rues pendant le transport d’Antoine vers la prison. Quelle est la principale différence ? Que nous apprend-elle ? mettre la réponse.

14. Dans quelle séquence y a-t-il un troisième travelling ? Que nous permet-il de voir et comprendre ?

15. Que regarde Antoine à la fin du film ? Que ressentez-vous ? Quels conseils pouvez-vous lui donner ?

16. Quelle séquence avez-vous préférée ? Pourquoi ?Mise à jour : 17-06-04

Expériences

Le premier grand succès de la Nouvelle Vague

La Nouvelle Vague est apparue en 1959 avec le succès d’estime du Beau Serge puis le franc succès public des Cousins de Claude Chabrol. Mais c’est Les Quatre cents Coups qui, d’abord à Cannes, puis avec un accueil populaire enthousiaste, un mois plus tard, que le grand public prend conscience de l’existence d’un nouveau courant du cinéma français rapidement baptisé Nouvelle Vague.

Pourquoi une “Nouvelle Vague” ?

À la Libération, de nombreux cinéastes français souhaitaient une transformation profonde du cinéma. Pour René Clément, qui réalise en 1945 La Bataille du rail, documentaire-fiction sur la résistance des cheminots, “après Buchenwald on ne peut plus faire des films mièvres […] Les montages d’actualité sont ceux qui nous émeuvent le plus. Combien de films actuels […] ne sentent pas le studio, l’éclairage ou le maquillage ?” Malgré quelques films tendant à ce réalisme, le réflexe corporatiste et protectionniste reprend la profession cinématographique. L’accès des nouveaux venus est soigneusement pesé au compte-gouttes par les anciens. On se contente de prolonger la période financièrement florissante de l’Occupation : films de prestige, sujets sans relation avec la vie contemporaine, adaptations littéraires qui donnent les pleins pouvoirs aux scénaristes et dialoguistes.

Au contact du cinéma américain, interdit d’écrans français durant l’Occupation, des jeunes cinéphiles songent à un autre cinéma, en phase avec les mœurs d’aujourd’hui, qui soit autre chose que de la littérature illustrée par des réalisateurs songeant seulement à la qualité technique – d’où l’appellation de “Qualité française”. Ils sont soutenus par le développement de la Cinémathèque française, où Henri Langlois leur permet de redécouvrir les chefs-d’œuvre du muet, comme par l’effervescence culturelle autour du cinéma, avec les ciné-clubs issus des mouvements d’Éducation populaire. De nombreuses revues se créent, dont deux jouent un rôle historique : “Positif” fondée en 1952 à Lyon par Bernard Chardère, et les “Cahiers du cinéma”, nés en 1951, inspirées par le critique et théoricien André Bazin.

Pourquoi “Nouvelle Vague” ?

C’est le titre que Françoise Giroud donne à son livre, issu d’une enquête de “L’Express”, sur la jeunesse de 18 à 30 ans, qui dirigera bientôt la France et préoccupe de plus en plus les sociologues. Le terme est appliqué ensuite aux cinéastes français qui réalisent leur premier film en 1958-59, plus d’une centaine.

Qu’est-ce que la Nouvelle vague ?

En 1959, aux succès des films de Chabrol, au triomphe des Quatre cents coups, s’ajoute celui, moins “grand public” mais plus profondément “moderne et novateur”de Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais. D’autres suivent. On y trouve trois groupes. Le premier, issu des “Cahiers du cinéma”, a pour manifeste À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1960) et se compose d’anciens critiques tels Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jacques Doniol-Valcroze. Le groupe “Rive gauche” est plus marqué par la littérature moderne (nouveau roman) et politisé, (Resnais, Varda, Marker, Henri Colpi…). Le reste est composé par exemple de Jacques Demy, entre les deux tendances, le franc-tireur Jean-Pierre Mocky, ou un ancien assistant du vieil Henri Decoin comme Michel Deville… Ce qu’ils apportent ?

Des sujets nouveaux, plus proches de la réalité du spectateur, une liberté dans le ton et la manière de filmer, des personnages jeunes, donc de nouveaux acteurs (Belmondo, Brialy, Bernadette Lafont…). S’ils intéressent les producteurs, c’est qu’ils proposent au départ un budget de trois à dix fois inférieur au budget moyen de l’époque, aidés par l’évolution de la technique : caméras légères, pellicule ultrasensible, décor naturel… Non par voeux de pauvreté, mais par souci de préserver leur liberté créatrice et une certaine morale économique : un film ne doit coûter que ce qu’il est potentiellement capable de rapporter.

Outils

Bibliographie

Les quatre cents coups, Marcel Moussy, François Truffaut, Ed. Gallimard Jeunesse, Folio n° 1002, 1999.

Les quatre cents coups de François Truffaut, Anne Gillain, Ed. Nathan, coll. Synopsis, 1991.

Le plaisir des yeux, François Truffaut, Ed. de l'Etoile, 1987.

Le cinéma selon François Truffaut, Anne Gillain, Flammarion, 1988.

François Truffaut, Antoine de Baecque et Serge Toubiana, Gallimard, collection "Biographies", 1996.

François Truffaut, Jean Collet, Lherminier, 1985.

François Truffaut, le secret perdu, Anne Gillain, Hatier, 1991.

François Truffaut, le cinéma est-il magique?, Annette Insdorf, Gallimard, collection "Découvertes", 1996.

François Truffaut, Carol LeBerre, Ed. de l'Etoile, 1993.

Kids : 50 films autour de l'enfance, Jacques Chevallier, Ed. du CNDP, 1990.

L'Image de l'enfant au cinéma, François Vallet, Ed. du Cerf, 1991.

La Nouvelle Vague, Antoine de Baecque, Serge Toubiana, Ed. Cahiers du cinéma, 1999.

La Nouvelle Vague, une école artistique, Michel Marie, Ed. Nathan, coll. 128, 1997.

Nouvelle Vague, Jean Douchet, Ed. Hazan-Cinémathèque française, 1998.

La Nouvelle Vague, Antoine de Baecque, Ed. Flammarion, 1998.

Vidéographie

Les quatre cents coups - Collection Eden cinéma (libre de droits pour un usage en classe. Distribution CNDP

L'amour en fuite. Distribution MK2 (droits réservés au cadre familial)

Films

Naissance de la Nouvelle Vague ou l'Evidence retrouvée de Claude-Jean Philippe

Jacques Rivette, le veilleur de Claire Denis

Antoine Duhamel de Jean-Pierre Sougy

Pierre Braunberger, producteur de films de Pierre-André Boutang

Du cinéma à la télévision, propos d'un passeur, Serge Daney de Philippe Roger

Georges Delerue de Jean-Louis Comolli

Hitchcock et la Nouvelle Vague de Jean-Jacques Bernard

François Truffaut, une autobiographie de Anne Andreu