Synopsis

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay sous bois et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.

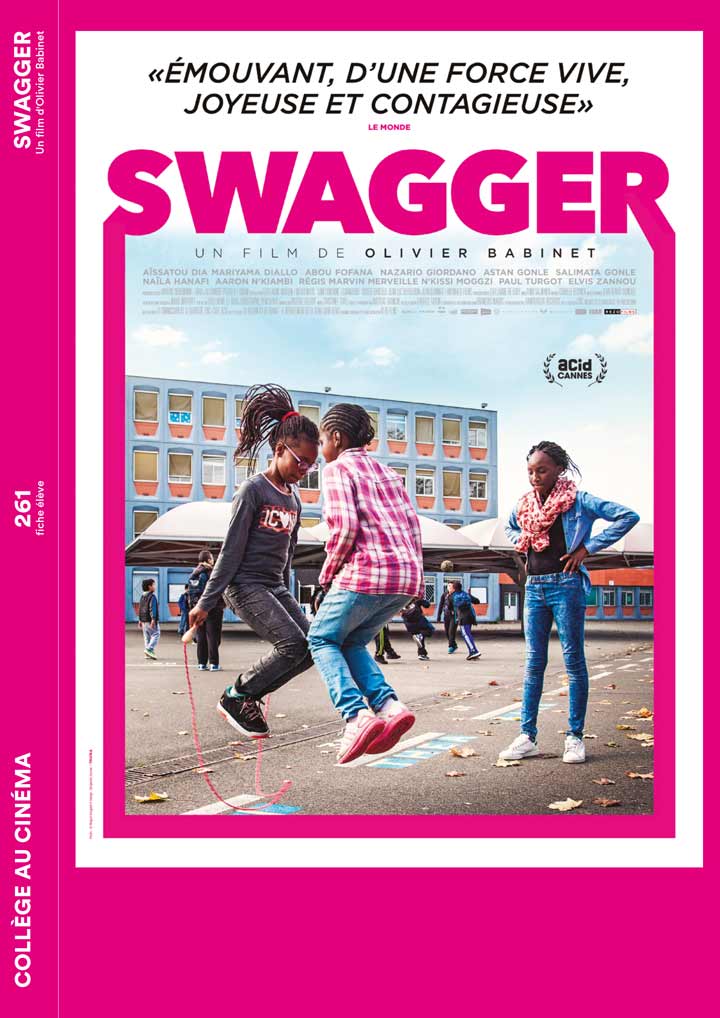

Distribution

Les élèves du collège Claude Debussy d’Aulnay-sous-bois :

Aissatou Dia – Mariyama Diallo – Abou Fofana – Nazario Giordano – Astan Gonle – Salimata Gonle – Naïla Hanafi – Aaron Jr. N’Kiambi – Régis N’Kissi – Paul Turgot – Elvis Zannou

Générique

Réalisation : Olivier Babinet

Montage : Isabelle Devinck

Image : Timo Salminen

Musique : Jean-Benoît Dunckel

Montage Son : Valérie Deloof

Production :

Producteurs délégués : Marine Dorfmann / Faro Alexandre Perrier / Kidam

Coproducteurs :

Anomalie Films : Jean-Luc Bergeron / Jean Ozannat / Didier Barcelo

Carnibird : Sam Fontaine

Mathematic : Guillaume Marien

Distribution : Rezo Films

Avec la participation du CNC Nouvelles technologies en production et le soutien de la Commission Images de la diversité – CNC et CGET de la Région Ile-de-France et du département de la Seine-Saint-Denis

Autour du film

«Quand je suis arrivé à Aulnay, les gamins utilisaient le mot «swag» à tout bout de champ, puis, un an après, quand je lui demande de me parler de swag, Régis me regarde avec une moue condescendante, «C’est fini swag… Maintenant on dit «swagance », « swagologue »… Un peu penaud, je me renseigne sur l’origine de ce mot et je vois que cela vient de « swagger » et que la première trace écrite du mot se trouve dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ! « Mais qui sont ces fanfarons qui dansent loin du lit de la reine des fées ? ». Dans les années 50 on l’utilise pour parler de Sinatra : c’est la classe du mauvais garçon. Puis on retrouve le mot dans les ghettos américains noirs dans les années 90 jusqu’à ce qu’il arrive à Aulnay. C’est un mot qui revient régulièrement à la mode depuis le XVIème siècle. Je trouvais que c’était un beau titre pour mon film parce que mes héros ont cette manière de se comporter au monde avec style, ils ont tous une attitude et des choses à défendre : malgré les difficultés, les mômes d’Aulnay fanfaronneront toujours. Parce qu’ils ont du swag. C’est le choc entre cette énergie de vie, cette fierté balancée à la face du monde, confrontée à la dureté de leur environnement, qui m’ont bouleversé pendant les années que j’ai passées là-bas, au collège Claude Debussy. C’est cette expérience qui a nourri la réalisation de Swagger, un film qui ne regarde pas la banlieue, mais nous fait voir le monde à travers le regard de ses enfants.» OLIVIER BABINET (dossier de presse)

L’ouverture du film « Swagger » évoque celle d’un film plus ancien : « Psychose » d’Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Dans le film d’Hitchock, la caméra longeait de grands immeubles américains pour finir par entrer, comme sous le coup du hasard, par une fenêtre. Le personnage vivant derrière cette fenêtre devenait celui du récit de « Psychose ». Avec cette ouverture, Hitchcock nous montrait que derrière chaque fenêtre se cache une histoire : chaque fenêtre est déjà un écran de cinéma. Olivier Babinet, réalisateur de « Swagger », reprend un principe analogue : dans la nuit aulnaysienne, les fenêtres sont aussi des petits écrans qui donnent sur des histoires de cinéma.

Lorsque la caméra finit par se retirer, elle s’envole et surplombe les immeubles pour laisser apparaître au loin, mais pas si loin, la tour Eiffel. Aulnay et Paris sont ainsi réunis à l’image, liés en un destin commun qui repose en partie sur l’avenir des « swaggers » qui donnent leur titre au film : les « fanfarons », ceux qui sont fiers, qui s’assument la tête haute. Ces jeunes qu’Olivier Babinet est allé filmer et interroger.

Une musique proche de la berceuse ou de la comptine accompagne cette errance aérienne et donne à cette nuit aulnaysienne une dimension « fantastique ». A d’autres moments dans le film, la nuit, sous l’œil d’Olivier Babinet, donne à Aulnay et à Sevran un aspect mystérieux, beau et inquiétant. Les guetteurs trônent sur les toits ou en bas des immeubles comme des figures fantomatiques, des oiseaux de nuit – comme ces hiboux aux serres acérées qui surgissent parfois dans le film. Cette façon de mettre en scène le trafic, en l’incarnant dans les guetteurs, sans jamais le montrer vraiment, crée parfois une ambiance oppressante, et rappelle que le trafic de drogues est aussi une réalité des banlieues.

Mais Olivier Babinet ne s’arrête pas à ce constat et les collégiens qu’il met en avant, devant sa caméra, ne sont pas des guetteurs, ou des délinquants. Il n’y a pas que des « hiboux », des rapaces, dans « Swagger ». Il y a aussi des lapins qui apportent une touche bucolique à la banlieue. Il y a des perruches qui s’aiment sur les branches des arbres, il y a même un chameau qui exprime à la fois l’imaginaire d’un ailleurs et la représentation du « bled » où les familles menacent de renvoyer les enfants qui se conduisent mal. Ces diverses métaphores animales donnent au film un aspect décalé le faisant sortir du documentaire classique.

Le travail sur l’image participe aussi à rendre ce documentaire atypique. La lumière est très construite, l’image est belle, le traitement des couleurs apportent une sensation graphique. On dit que l’image est « plastique », c’est-à-dire qu’elle dégage quelque chose de très fort dans sa construction esthétique, dans la manière dont elle fait ressortir les couleurs, les contrastes, les « lignes » à l’intérieur du cadre. La banlieue n’est pas filmée comme un lieu triste et désincarné, ce ne sont pas le gris ou le « morne » qui prédominent.

C’est que « Swagger » ne cherche pas à « reproduire » le réel, mais veut le ré-inventer, veut en extirper quelque chose en passant par l’imagerie propre au cinéma, et donc l’imaginaire. Les « mécanos-robots », les hiboux, le défilé de mode dans les couloirs du collège, les ralentis qui viennent donner de l’ampleur aux mouvements, les contrastes des couleurs, toutes ces scènes et ces effets cherchent à « exprimer » la banlieue plutôt que de se contenter de poser un regard dessus. Il s’agit de saisir un univers, et ceux qui y gravitent, de donner à Aulnay et Sevran une poésie visuelle, d’y mettre du mystère, d’y injecter du cinéma.

Cela permet également d’illustrer les fantasmes des collégiens à qui la parole est donnée. Ces illustrations sont puisées dans un imaginaire cinématographique : Paul, l’ado en costard, danse avec un parapluie sur une musique rock, sorte de ré-interprétation de la scène mythique de la comédie musicale « Chantons sous la pluie », Régis fait son défilé de mode au ralenti dans les couloirs du collège, des drones policiers s’infiltrent dans les appartements pour procéder à des arrestations, comme dans un film de science-fiction. Ce mélange entre documentaire et fiction créé de l’évasion, la possibilité d’un ailleurs au sein de la banlieue. C’est la fiction qui renforce notre adhésion au film et permet notre immersion dans la partie documentaire. La beauté plastique de l’image conquiert notre attention et nous permet de porter une oreille disponible au récit des collégiens.

Ces collégiens sont filmés en portrait, face caméra. Au début du film, chacun doit dire son prénom, décliner son identité. La jeune Aïssatou n’arrive pas à dire son nom. Elle explique s’être souvent sentie « comme un fantôme ». Le film ne peut pas réparer ce vécu, mais il donne à ces jeunes une tribune pour s’exprimer, pour dire qui ils sont, comment ils s’appellent. Il leur rend une visibilité et montre qu’ils existent. Et ils rêvent d’être Président, styliste, chirurgien, architecte, ou de gagner à la loterie. Ils ont de l’ambition et refusent de finir guetteurs.

Mais le réalisateur ne mène pas des entretiens individuels classiques. Les jeunes semblent se regarder entre eux, s’écouter, en arrière-plan, ou hors-champ (c’est-à-dire qu’on ne les voit pas à l’image mais qu’on les devine tout proche), avec une distance qui respecte l’intime. Ils se découvrent les uns les autres. Pour chaque récit, chaque témoignage, le montage fait intervenir des images des autres. Ils forment un ensemble, un groupe, et leurs visages paraissent toujours réagir à l’histoire d’un autre. Le film ne les enferme pas dans l’individualité de leurs témoignages. Il y a un partage.

Ces témoignages, surprenants de bon sens parfois, déconstruisent les clichés sur la jeunesse en banlieue. Lorsque Paul, d’origine indienne, fait une imitation clichée de l’accent africain pour faire rire ses camarades eux-mêmes d’origine africaine, la boucle est bouclée, et on voit comme eux-mêmes s’amusent des clichés qu’on peut projeter sur eux. « Les Français – enfin, nous on est Français, mais ceux qui sont d’origine française, ils veulent pas vivre ici » dit Naïla qui veut devenir architecte et qui explique, du haut de ses onze ans, que les architectes des grandes villes n’ont pas compris les besoins des banlieues en termes de structure de bâtiments. Elle refuse Mickey et les Barbies qui ne sont bons qu’à détruire l’humanité et préfère construire des cabanes.

Un autre collégien nous dit : « les dealers quand tu les connais ils sont pas méchants », tandis que beaucoup confient ne connaître aucun « Français » : « ici y’a que des noirs et des Arabes ». Mais Régis assure qu’ils sont « normaux, comme les autres ». Certains désespèrent : « on n’est pas pareils que les Français, on peut pas vivre ensemble », mais pour d’autres ce Paris qu’ils peuvent apercevoir depuis leur fenêtre est un objectif à atteindre. Swagger parvient par son esthétique et le discours de ses jeunes « swaggers » à trancher avec la représentation médiatique et cinématographique habituelle de la banlieue.

Mais dans ce conte haut en couleurs, la violence, produit de la misère sociale, parvient à infiltrer le film, et il n’est pas question de nier son existence. Un ballon rouge qui s’envole et qui rappelle l’histoire de l’enfant tombé du septième étage en voulant rattraper son ballon (exemple que prend Naïla pour parler des bâtiments qui ne conviennent pas), le récit de Régis le styliste qui a dû gagner le respect des autres en se battant « comme dans un combat de gladiateurs », la violence des combats de filles (« y’a une fille qui a mangé la joue d’une autre fille »),la présence des gangs armés dans le récit des enfants…Tout conte a sa part de violence (l’ogre du « Petit Poucet » qui dévore les enfants, ou « Barbe bleue » qui tue ses femmes par exemple), et celle de « Swagger » s’ancre dans le quotidien de ces jeunes. Même si Olivier Babinet choisit de ne pas montrer seulement la violence, il doit la laisser parfois exister dans son film, car elle est une réalité pour ses petits témoins. Sur la plaque d’hommage à Mamadou, poignardé en voulant s’interposer dans une bagarre, est inscrit une citation de Simone de Beauvoir : « dans toutes les larmes s’attarde un espoir ». Par-dessus ces images, un rap au texte très violent se fait entendre : « une balle dans le crâne si t’es pas net, ta meuf me frotte comme une bavette ». Deux visions s’affrontent, la violence du texte rappé, au son, et la phrase de Simon de Beauvoir, à l’image, entrent en conflit : contre la violence archaïque d’un rap cliché se dresse le message d’espoir pour rendre hommage à Mamadou.

« Swagger » ne met pas en scène des frimeurs, des fanfarons. Certains sont timides, introvertis, mal dans leur peau. Mais tous ont cette fierté, cette dignité, et ce courage de venir s’exprimer devant la caméra. Olivier Babinet ne filme pas des « jeunes de banlieue », mais des adolescents, tout simplement. Les mécano-robots sont masqués. Pas de visage, pas de nom, pas d’identité. Jusqu’à ce que Régis enlève son masque. Un autre fait de même, puis un autre. Le film enlève à ces jeunes le masque qu’on leur colle avec une imagerie de la banlieue qui ne leur appartient pas, et qu’ils subissent. Le réalisateur, en cassant cette imagerie de la banlieue sordide, terne, morne, uniquement violente, uniquement désespérée, redonne à ses petits témoins une identité, un visage et un nom. Il ne peut pas réparer lorsque les vies sont cassées, le cinéma n’a pas ce pouvoir. Il ne peut pas arrêter la violence, le cinéma n’a pas ce pouvoir, et il ne doit pas la cacher, le cinéma n’a pas ce devoir. Ce qu’il peut faire, et ce qu’il parvient à faire, c’est reconstruire une imagerie et un imaginaire de la banlieue, ni plus ni moins. Et son film est un ré-enchantement.

Un espoir qui s’attarde dans une larme.

Vidéos

Entre fiction et réalité

Catégorie : Rencontres

Documentaires et effets spéciaux

Catégorie : Rencontres

Outils

http://www.stephanetroussel.fr/2016/12/13/tribune-de-stephane-troussel-et-dolivier-babinet-realisateur/