Synopsis

Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable où elle vit. Renvoyée de l’usine où elle était employée, elle décide de quitter, son mari mineur et leurs deux enfants, sans se retourner. Commence une errance à travers la ville où Wanda, sans la moindre ressource, finit par s’accrocher à Norman Dennis, un minable commis-voyageur qui arrondit ses fins de mois en volant. Bien que Norman se montre brutal à son égard, Wanda accepte à contrecoeur de le suivre dans sa vie de rapine. « Wanda » est le seul long métrage signé par la trop rare actrice Barbara Loden, révélée dans « Le Fleuve sauvage », de son mari Elia Kazan. Elle y entraîne le spectateur dans une descente aux enfers filmée dans les rudes régions minières de la Pennsylvanie.

Distribution

Barbara Loden : Wanda Goronski

Michael Higgins : Norman Dennis

Dorothy Shupenes : la sœur de Wanda

Peter Shupenes : le beau-frère

Jerome Thier : John

Marian Thier : Miss Godek

Anthony Rotell : Tony

M.L. Kennedy : le juge

Gerald Grippo : le greffier de la Cour

Milton Gittleman : le propriétaire d’usine

Lila Gittleman : sa femme

Arnold Kanig : un représentant de commerce

Joe Dennis : Joe

Charles Dosinan : le père

Jack Ford : Mr. Anderson

Rozamond Peck : Mrs. Anderson

Susan Clark : une fille des Anderson

Linda Clark : une fille des Anderson

Bill Longworth : un présentateur

Frank Jourdano : un soldat

Générique

Réalisation : Barbara Loden

Scénario : Barbara Loden

Photographie : Nicholas T. Proferes

Montage : Nicholas T. Proferes

Pays d’origine : États-Unis

Autour du film

Pépite déterrée de l’oubli, unique film de Barbara Loden, Wanda est un chef-d’œuvre laconique et intemporel.

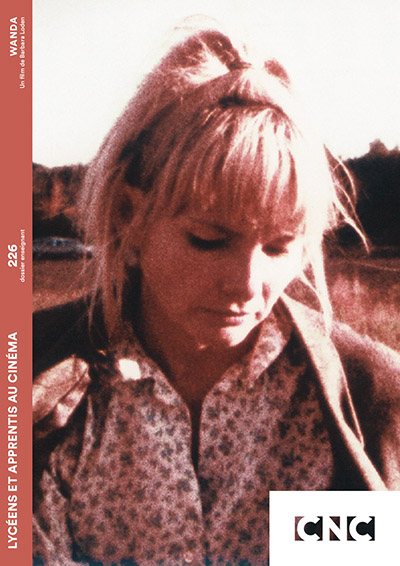

C’est au milieu des terrils, dans le décor noir d’une région minière filmée dans un sale 16 mm gonflé, sur fond sonore de pelleteuses, que débute Wanda… Une petite bonne femme blonde (Barbara Loden) se réveille avec peine dans une maison en préfabriqué. Habillée de blanc, coiffée de bigoudis, la voilà qui traverse le paysage, petit point clair sur la terre charbonneuse, comme une astronaute flottant au-dessus de la cendre lunaire. Où va-t-elle si vaguement, Wanda ? Divorcer, laisser sans combat ses enfants à la charge de leur père avant de partir errer dans une Amérique que la réalisatrice dépouille de toute trace de folklore, offrant l’image dégraissée d’un pays sans âme et sans dieu, semblable à toutes les régions ouvrières du monde. Barbara Loden, comme on parle d’écriture blanche en littérature, a un filmage blanc, d’où naît soudain l’émotion, crue, à vif. C’est en cela que son style se distinguerait de celui de Cassavetes, qui fait plutôt dans le psychodrame. Dans 50 ans de cinéma américain, Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier écrivent : « Wanda est un film où l’on a froid, où une gifle fait mal longtemps, où l’on a peur d’oublier l’ordre qu’on vous donne. » Wanda est bien cela, un cri de désespoir muet, un autoportrait d’autant plus violent qu’il est retenu, un portrait de femme angoissé et sans concession, une description accablée des exclus du capitalisme. — Jean-Baptiste Morain, Les Inrocks

Barbara Loden réalise en 1970 son premier et unique film Wanda, dans lequel elle s’implique trois fois, en tant que réalisatrice, actrice et femme. Il s’agit d’un des premiers et des plus importants films féministes. Écrit, réalisé et interprété par Barbara Loden, Wanda est une histoire d’errance. Elle débute dans un décor minier au ciel bas et gris avec en fond le bruit des pelleteuses. Un décor presque lunaire dans une Amérique déchue, Wanda abandonne sa mère, sa sœur, son mari et ses enfants. Elle rapporte une histoire prédisant l’éclatement de la cellule familiale et la multiplication des divorces qui marquera une génération entière. Détachée, des bigoudis dans les cheveux, fumant des cigarettes, elle garde son air impassible. Pourtant, Wanda incarne un désir, celui de vivre sans condition et sans obligation et puis de toute façon… pourquoi faire ? Elle le dit elle-même, elle n’est « bonne à rien ». — Léa Michaut

Pistes de travail

Analyse de séquence

Seul long métrage réalisé par l’actrice Barbara Loden en 2015, Wanda est un portrait saisissant d’une laissée-pour-compte. La scène de braquage ici étudiée permet de comprendre les intentions de la réalisatrice qui a voulu donné à son fim un aspect documentaire : recherche stylistique, cadrage, plan marquant, choix de mise en scène, montage… cette séquence révèle comment la cinéaste a imaginé un rapport singulier à l’action.

« Wanda, c’est moi »

Wanda, c’est l’histoire d’une femme qui, dans une ville minière de Pennsylvanie, mène une vie qu’elle n’a pas choisie. Un jour, elle abandonne son mari et ses enfants puis rencontre un petit gangster qui la maltraite et va l’amener, malgré elle, à réaliser le braquage d’une banque. Elle est blonde, grande, menue, les pommettes hautes, les yeux verts noisette, la bouche fine, le nez mutin. Elle pourrait être très belle, le genre de créatures seventies au sex-appeal naturel, mais elle a choisi d’apparaître terne, apathique, coiffée comme un as de pique.

Barbara Loden prête ses traits à Wanda. Et pour cause, elle est Wanda, confiera-t-elle à Michel Ciment, lors d’un entretien paru dans la revue Positif en 1970. « Personne d’autre que moi ne pouvait jouer ce rôle. Je viens de ce même milieu qui ne convenait pas à ma nature. Ce même genre d’existence triste, cette même absence de culture. J’ai eu la chance de réussir à partir mais, pendant quelques années encore, je suis restée Wanda, une morte vivante. Ne recevant et ne donnant rien, parce qu’il faut se protéger des forces qui veulent vous agresser, personnes, société, environnement. Les femmes ne trouvaient une identité qu’avec un homme… »

Elia Kazan, un mari…

Pour Barbara Loden ce sera Elia Kazan, l’immense réalisateur d’Un tramway nommé Désir, À l’est d’Éden ou Sur les quais, qui marquera aussi l’histoire pour avoir sinistrement dénoncé ses collègues hollywoodiens pendant la période noire du maccarthysme et de sa chasse aux sorcières. Barbara a 25 ans quand elle rencontre le grand Kazan à New York. Lui en a le double. À l’époque, elle suit des cours de théâtre avec Paul Mann, un représentant de l’école stanislavskienne. Elle prend des leçons de danse, de diction, de chant, nous apprend l’écrivain Nathalie Léger, auteure de Supplément à la vie de Barbara Loden (Éditions P.O.L).

Au niveau du jeu, c’est une sorte de Marlon Brandon au féminin. « Elle avait une variété de talents très limités mais elle regorgeait de passions. La colère libérait son corps et nourrissait sa voie d’inflexions inattendues », raconte Elia Kazan. Le réalisateur y voyait là les résurgences d’un passé difficile. Barbara ? « Une bouseuse du fin fond de la Caroline, devenue autodidacte pour s’en sortir, qui ne craignait rien ni personne, sinon ce qu’elle pourrait dans un moment de désespoir se faire à elle-même. »

Conçue dans un champ de marguerites, Barbara Loden était née anticonformiste

Elle-même disait de l’endroit où elle était née, en 1932, en Caroline du Nord, que c’était « un pays de bouseux ». Son enfance ? Celui d’une fille issue d’un milieu ouvrier, dont le frère et le père portaient un revolver quand ils allaient prendre un verre. Pour sortir de son trou perdu, la jeune Barbara rejoint alors le Science Circus de Robert Brown puis, à 17 ans, en 1949, débarque à New York. Jolie fille, elle pose pour des romans-photos sous le nom de Candy Loden. Le genre pin-up, blonde, en maillot, les jambes croisées. Elle danse aussi au Copacabana, night-club en vogue, joue à Broadway et fait partie de l’Ernie Kovacs Show, spectacle burlesque télévisuel. Nous sommes dans les années 1950 et elle épouse Larry Joachim, un producteur et distributeur de films, avec qui elle aura un premier enfant, Marco.

… et un mentor

Dans ses mémoires, Une Vie (Éditions Grasset), Elia Kazan raconte sa rencontre avec celle qui deviendra sa seconde femme en 1968 et la mère de son fils, Leo. « Pendant la dernière étape de la préparation d’Un homme dans la foule, j’avais croisé une jeune actrice. Je n’avais jamais rencontré une fille comme elle. Elle ne respectait aucune des frontières que s’imposait la classe moyenne. Conçue dans un champ de marguerites, Barbara Loden était née anticonformiste. »

En 1960, le réalisateur lui offre son premier rôle au cinéma dans Le Fleuve sauvage, puis un second plus conséquent dans La Fièvre dans le sang, où elle joue la petite sœur de Warren Beatty. En 1964, alors qu’on acclame sa performance dans Après la chute, la pièce d’Arthur Miller, Barbara Loden tombe dans le Sunday Daily News sur un fait divers qui l’interpelle : l’histoire d’Alma Malone, issue d’un milieu ouvrier, dont la route, après deux divorces, croise celle d’un gangster qui l’embarque dans le braquage d’une banque. Au juge qui la condamne à vingt ans de prison, Alma répond : « Merci. »

Un film devenu culte

Barbara Loden imagine immédiatement en faire un film qu’elle propose à Kazan de coécrire. Le budget est dérisoire (200.000 dollars) et elle mettra six ans à réunir cette somme. Entre-temps, son couple se délite. Kazan l’écarte au profit de Faye Dunaway pour jouer dans L’Arrangement, une humiliation d’autant plus grande que cette dernière avait été sa doublure dans Après la pluie. Elle ne lui pardonnera jamais cette mise à l’écart.

Dans la foulée, elle abandonne le cinéma – elle avait été approchée pour Les Oiseaux, d’Hitchcock, mais décline préférant faire du théâtre. Lorsqu’elle se lance dans la réalisation de Wanda en 1970, elle a 38 ans et s’attribue d’emblée le rôle de son héroïne. Elle est secondée par le chef opérateur Nick Proferes, dont le travail en 16 mm s’inspire du cinéma documentaire ou des expériences d’Andy Warhol. Le tournage dure sept semaines dans les régions minières du Connecticut et de la Pennsylvanie.

Les féministes divisées

Le film est présenté à La Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 1971, après avoir reçu un prix à Venise l’année précédente. Mais sa sortie aux États-Unis se limite à une tournée des universités et provoque même un tollé chez les féministes américaines qui s’en prennent à son éloge de la passivité féminine. Mais les cercles féministes européens voient, elles, en Wanda une icône de leur cause, la victime d’une idéologie, celle de la société américaine. Wanda est diffusée dans des circuits parallèles et son prestige ne cesse de grandir dans le milieu confidentiel des cinéphiles ou des grands intellectuels (dont l’écrivain américain Don DeLillo, qui en fait un éloge appuyé dans un essai paru dans le Guardian en 2008). En France, c’est Marguerite Duras qui tombe sous le charme de Barbara Loden et qualifie son film de « miracle ».

Dans un entretien entre Duras et Kazan, paru en 1980 dans les Cahiers du cinéma, le réalisateur explique à l’écrivaine la figure de Wanda : « Elle incarne un personnage très américain qu’on appelle le « floating » (vagabond). Soit une femme qui flotte à la surface de la société, ici ou là, au fil des courants. Si Barbara Loden comprenait aussi bien ce personnage, c’est qu’elle avait été elle-même cette jeune femme flottante qui, un jour, m’avait confié une chose très triste : « J’ai toujours eu besoin d’un homme pour me protéger ». »

Une fan nommée Huppert

En 2003, Ronald Chammah, fondateur de la société Les Films du Camélia, en rachète les droits et le sort des oubliettes où il était retombé. « J’ai découvert Wanda par hasard en 1982 au cinéma Saint-André-des-Arts, nous confie-t-il. J’ai eu un véritable choc cinématographique. J’apprends par la suite que c’est Marguerite Duras qui avait convaincu Elia Kazan et Roger Diamantis, le directeur et créateur de cette salle, de programmer le film à Paris. Puis une dizaine d’années plus tard, j’ai eu moi aussi envie de le faire redécouvrir. J’ai réussi à mettre la main sur quelques copies que j’ai fait restaurer ». Isabelle Huppert, la femme de Ronald Chammah, s’enflamme pour Wanda et, s’impliquant dans la communication du film, relance l’engouement médiatique autour de cette œuvre avant-gardiste.

Dans un entretien filmé en 2004 pour les bonus du DVD (Éditions M6 Vidéos), l’actrice témoigne : « À la sortie des années 1960, même s’il y a eu la Nouvelle Vague, on est encore dans une sorte de sophistication et, tout à coup, Barbara Loden invente un personnage exempté de toute obligation. Il y a une beauté naturelle qui surgit, très grande. Wanda vient au tribunal pour entendre le jugement qui la déchoit de son droit maternel. Elle vient en bigoudis, je ne sais pas comment elle a eu cette idée, mais c’est génial, c’est subversif, désespéré, mais c’est aussi une préoccupation d’elle-même. C’est un mépris de l’institution, de l’autorité, c’est une transgression qui passe par le bigoudi ! »

L’œuvre d’une vie

Wanda, c’est aussi le miroir de Barbara. L’actrice a souvent dit, lors d’interviews, combien elle avait été bouleversée par le récit d’Alma Malone. Quelle douleur, quelle impossibilité de vivre, peut vous conduire à désirer l’enfermement. Comment peut-on être soulagée d’être incarcérée ? Une tristesse enfouie, devenue chronique, dans laquelle Barbara se reconnaissait, elle qui déclara un jour au Sunday News : « Je n’étais rien. Je n’avais pas d’amis. Pas de talents. J’étais une ombre. Je n’avais rien appris à l’école. Je savais à peine compter. J’ai passé mon enfance cachée derrière le fourneau de ma grand-mère. J’étais très isolée. » Plus tard, elle confiera aussi : « J’ai traversé la vie comme une autiste, persuadée que je ne valais rien, incapable de savoir qui j’étais, allant de-ci, de-là, sans dignité. »

Après Wanda, Barbara Loden se lance dans des projets qui ne verront jamais le jour, faute d’argent. Elle aurait aimé adapter L’Éveil, de Kate Chopin, sorte de Madame Bovary de la littérature américaine. Aurait-elle joué le rôle de l’héroïne, Edna, « qui laisse sa maison aller à vau-l’eau, abandonne mari et enfants, et rêvasse dans les tramways » ? À la fin des années 1970, elle se bat plusieurs mois contre un cancer du sein et meurt le 5 septembre 1980, à 48 ans, le jour où Kazan et elle, séparés mais réunis pour l’occasion, devaient prendre l’avion pour présenter Wanda au Festival de Deauville. Un médecin qu’elle avait consulté peu avant sa disparition lui aurait curieusement expliqué que son cancer venait de ce qu’elle ne pleurait pas assez… — Marion Dupuis